婚姻費用とは?含まれるお金と離婚するまでに請求できる費用の相場

婚姻費用は夫婦が同等の生活水準を保つための生活費であり、夫婦のうち収入の少ない方は多い方に分担請求できます。

婚姻費用の相場は、裁判所が公表している婚姻費用算定表で算出できますが、家庭の事情は事案により異なるため、算定表通りの算出が適切でない場合もあります。

婚姻費用でお悩みの場合は、ぜひ離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

注目!

婚姻費用についてお悩みなら弁護士に相談を!

婚姻の相場は個々の状況によって異なります。初回相談無料の事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にお問い合わせください。

目次[非表示]

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦および子を含む家族が生活していくために必要な費用のことです。婚姻費用には、衣食住にかかる費用の他、税金、出産、医療費、教育費、常識の範囲の交際費や娯楽費も含まれます。

婚姻している夫婦は、お互いに協力し扶助し合い、夫婦同等の生活水準を保てるように、収入の多い方が収入の少ない方に生活費を支払うべき義務があります。

この分担義務のある生活費を「婚姻費用」と呼びます。婚姻費用を支払う義務は、たとえ離婚に向けた協議や別居をしていたとしても変わりません。

婚姻費用に含まれる内訳

婚姻費用の主な費目には、以下が挙げられます。

- 住居費

- 固定資産税

- 光熱費

- 食費

- 被服費

- 出産費

- 医療費(通院費、治療費など)

- 子どもの養育費(学費、習いごとの月謝など)

- 常識の範囲の交際費、娯楽費

しかしながら、これらの費目がいくらまで認められるかは、家庭ごとの事情や資産、収入状況によっても異なります。

こちらも読まれています離婚時の財産分与とは?家やローンの算出方法について解説 お互いに納得して財産分与を行うためには、売却をして現金に替える方法もあれば、どちらか一方が譲り受ける方法もあります。どち...この記事を読む

婚姻費用の金額の相場

婚姻費用の金額は、原則として当事者双方で協議して決めて良いことになっています。

婚姻費用としてかかる住居費・光熱費・食費などの費用項目は家庭・個人の生活状況によっても異なるため、話し合いの中で柔軟に決めることも可能です。

夫婦間での協議で婚姻費用の金額や内容がまとまらない場合、裁判所を介して双方が話し合う「婚姻費用の分担請求調停」に進みます。

調停で婚姻費用を算定する際は、婚姻費用算定表を用いて、おおよその相場となる金額を算定します。

夫婦間での合意が取れれば、一般的な相場とは異なる高額(または低額)な金額の婚姻費用を設定することも可能です。

ただし、実際的には、この婚姻費用算定表に定められている数字が婚姻費用を判断する上での原則的な基準として使われるのが通常です。

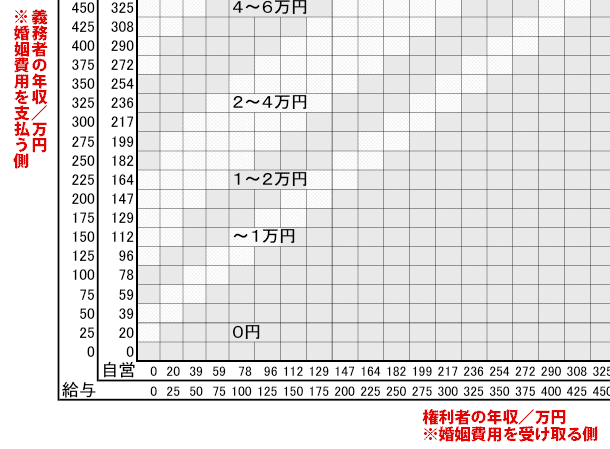

婚姻費用算定表とは

婚姻費用算定表とは、東京および大阪の家庭裁判所所属の裁判官が共同研究し、簡易迅速に婚姻費用を算定できるように作成された表のことです。

婚姻費用算定表は、最高裁判所から2019年12月に改定版が公表されています。

改定前の算定表と比較すると、婚姻費用の金額相場は以前より若干高くなる傾向にあります。

婚姻費用算定表の見方

以下では、婚姻費用算定表をどのように見れば良いか解説します。

自分の家庭状況に合致する表を選ぶ

婚姻費用算定表には、

- 子どもの有無

- 子どもの人数および年齢

ごとに異なる10種類の表があり、表ごとに費用感が変わります。

婚姻費用を算定する際は、まずこの10種類の表の中から自分の家庭状況に合致する表を選択します。

義務者と権利者の年収が算定のポイント

表中には、縦軸に「義務者(支払う側)の年収」、横軸には「権利者(受け取る側)の年収」が区分され記載されています。

この縦軸横軸で、自分の家庭の場合の「義務者(支払う側)の年収」と「権利者(受け取る側)の年収」をチェックします。

チェックし縦軸・横軸の位置を辿って、表中で交わるマス目が、自分が請求できる(請求される)婚姻費用の相場となります。

給与所得者か自営業者かで支払基準は変わる

なお、縦軸・横軸はそれぞれ2種類あり、給与所得者(サラリーマン・パート・アルバイトなど会社等から給料を受けとっている人)か自営業者かによって、使う縦軸・横軸が変わります。

この際、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額を、自営業者の場合は確定申告書の課税される所得金額を見て、自分の年収に合致する部分をチェックしましょう。

では実際に、家庭状況ごとの婚姻費用を算定していきます。

夫婦のみの場合

夫婦のみの場合は、「表10」を使用します。

仮に義務者(支払う側)が給与所得者で年収が500万円、権利者(受け取る側)が給与所得者で年収が200万円だった場合は、月額4〜6万円が婚姻費用の相場です。

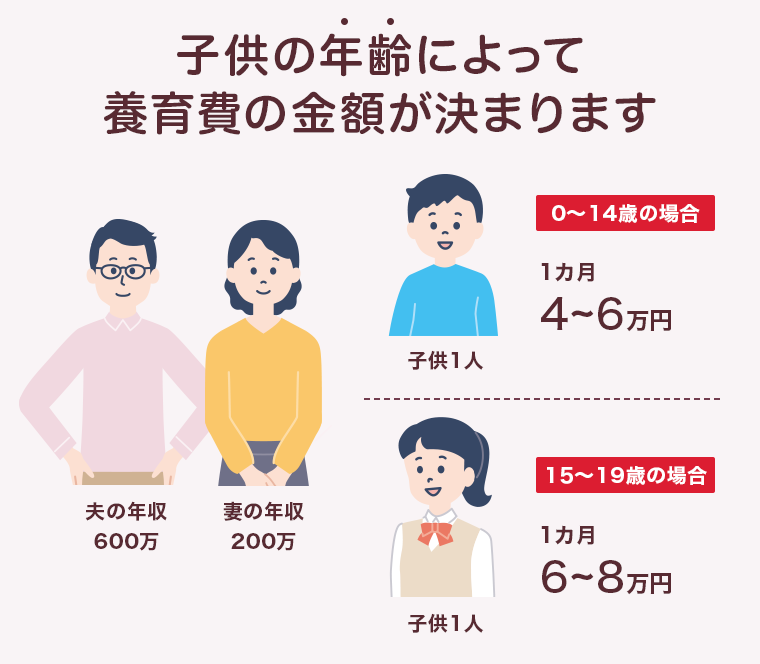

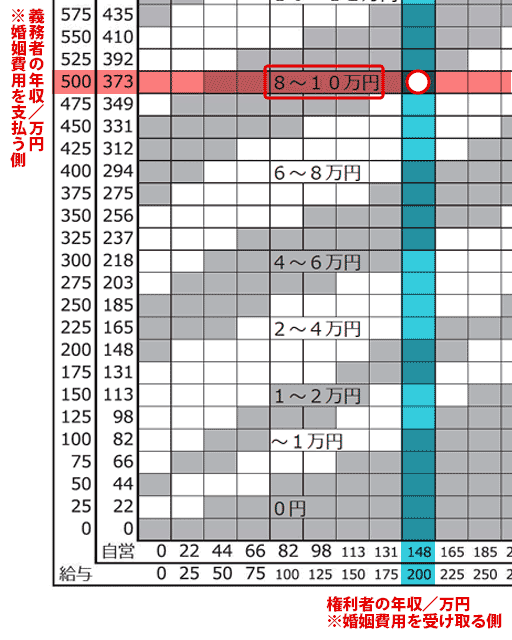

子1人(子0~14歳)の場合

では、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収が同条件で、子1人(子0~14歳)の場合はどうなるでしょうか?

この場合、「表11」を使用しますが、月額8〜10万円が婚姻費用の相場となり、夫婦のみの場合よりも金額が増加します。これは、婚姻費用の中に婚姻期間中の子どもの養育費が含まれているからです。

婚姻費用算定表 表11 子1人(0~14歳)(PDFファイル)

婚姻費用算定表 表11 子1人(0~14歳)(PDFファイル)

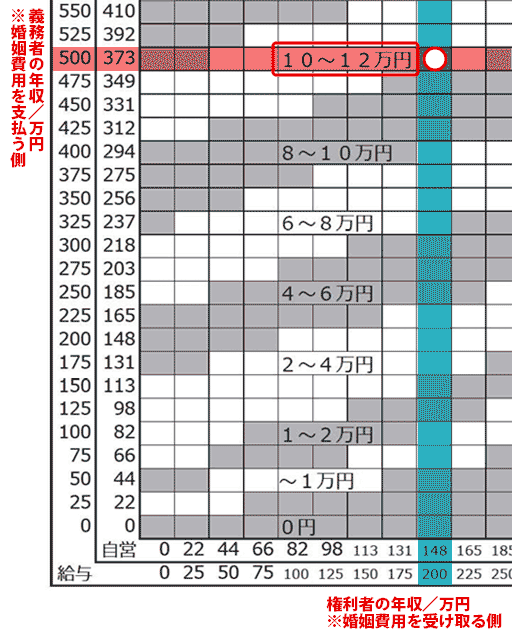

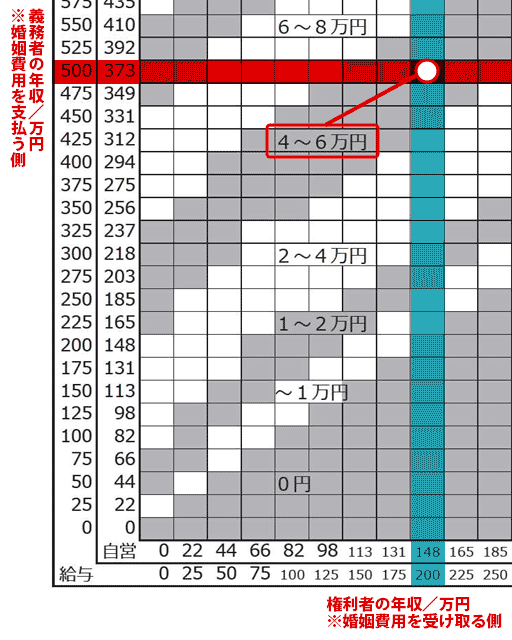

子2人(第1子15~19歳・第2子0~14歳)の場合

同条件で、子2人(第1子15~19歳・第2子0~14歳)へと子どもの数が増えた場合についても考えてみましょう。

この場合は「表14」を使用しますが、婚姻費用は月額10〜12万円と先ほどよりもさらに金額が増加します。これには、養育する子どもの数が増えた、つまり婚姻期間中の養育費が増えたことが考慮されています。

婚姻費用算定表(子2人:第1子15~19歳・第2子0~14歳)(PDFファイル)

婚姻費用算定表(子2人:第1子15~19歳・第2子0~14歳)(PDFファイル)

15歳~19歳の子どもがいる場合、婚姻費用は高めになる

なお、婚姻費用における子どもの年齢は、「0〜14歳」と「15歳〜19歳」の2つの区分があります。

2つの区分で婚姻費用の金額を比較すると、「0〜14歳」よりも「15歳〜19歳」の子どもがいる方が、婚姻費用はより高額となります。

これは15歳以上の世代の方が教育費・被服費等の支出が多くなることをふまえて、金額感が高めに設定されているためです。

18歳成年への変更後も婚姻費用の対象期間は20歳未満のまま

婚姻費用の算定で対象となる「子」とは、20歳未満の「未成熟子」とされています。

未成熟子とは、経済的に自立できておらず第三者による扶養を必要とする子どものことです。

もっとも、「学校に在学している」「身体または精神上の障害がある」などの理由がある場合は、20歳以上であっても未成熟子として扱うケースもあります。

2022年4月の民法改正により成年年齢は20歳から18歳に引き下げられましたが、未成熟子は、現在も20歳未満を対象としています。

これは、近年は高校を卒業しても大学等に進学するケースが多いためで、裁判所は、現在すでに成年年齢に達している18歳、19歳も未成熟子として判断するものと思われます。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

婚姻費用分担請求

自分よりも収入の多い相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、婚姻費用分担請求を行って生活費の支払いを求めることができます。

ただし、これはあくまでも原則で、どんなケースでも婚姻費用分担請求ができるわけではありません。

以下で、婚姻費用を請求できるケースと請求できないケースを実際に見ていきましょう。

婚姻費用を請求できるケース

まず婚姻費用を請求できるのは以下のようなケースです。

収入の多い相手が生活費を渡さない

別居している、あるいは同居していても、収入の多い相手が生活費を渡さなければ、婚姻費用を請求できます。

子どもを養育している

- 子どもの年齢が20歳未満

- 学校に在学している

- 身体または精神上の障害がある

などの理由で経済的に自立していない「未成熟子」を養育している場合、婚姻費用を請求できます。

婚姻費用には、子どもの養育費(学費、習いごとの月謝など)も含まれており、子どもを育てるのにかかるお金は当然、分担すべき費用として認められます。

通常なら共同で賄われるはずの生活費は婚姻費用として請求できる

本来は当然に共同のひとつの家計で負担することになる費用が、夫婦関係の問題から払われなくなった場合、婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用を請求できないケース

逆に、婚姻費用を請求できないケースには以下のようなものがあります。

夫婦関係を破綻させた原因が主に自分にある

不貞行為をした、DVをしたなど、夫婦関係を破綻させた原因が主に自分にある場合には婚姻費用を請求できません。

正当な理由なく別居を開始した

夫婦には法律上、同居義務があります。その同居義務に違反し、正当な理由なく別居を開始することは、民法上の不法行為である「悪意の遺棄」を行ったことになります。

この場合、婚姻費用の請求ができないだけではなく、相手から慰謝料請求される可能性があります。

相手よりも収入が多い

すでに述べたように、婚姻費用は夫婦が同等の生活水準を保つために、収入が多い方が支払います。そのため、相手よりも収入が多い場合には請求できません。

ただし、相手より収入が多くても子どもを引き取っている場合には、婚姻費用に含まれている子どもの養育費(学費、習いごとの月謝など)のうち一定程度を請求できます。

相手が支払いできる状態にない

相手が病気で働けないような場合には、扶助義務(自分と同等の生活水準を配偶者に保障する義務)を履行できません。婚姻費用は扶助義務を根拠として支払われますので、相手が支払いできる状態になければ請求できません。

相手が生活保護を受給している

生活保護は、受給対象者自身の最低限度の生活を保障するために給付されます。そのため、相手が生活保護を受給している場合は婚姻費用を請求できません。

婚姻費用を請求できる期間はいつからいつまで?

婚姻費用は、「請求した時点」から「離婚もしくは再び同居する」までの期間、請求できます。

請求した時点から期間を遡って請求することはできません。

そのため、婚姻費用の請求を検討する際は、早々に対処する必要があります。

離婚前提の別居でも、離婚するまでの生活費は婚姻費用の請求が可能

なお、離婚を前提に別居しているケースでも、正式に離婚するまでは婚姻費用を請求できます。

離婚せずに再び同居した場合、婚姻費用の請求可能期間は再度の同居開始時点までとなります。

ただし、同居後も、相手に資力があるのに生活費を渡してくれないような場合には、引き続き婚姻費用の請求ができます。

婚姻費用を請求する方法

それでは、婚姻費用はどのように請求したらよいでしょうか?

以下で、婚姻費用請求の一連の流れを解説します。

夫婦間での協議

まずは、別居前に夫婦で婚姻費用について協議します。協議で合意ができれば、後々のトラブルを回避するために「合意書」を作成します。

なお、合意書は「公正証書」にしておきましょう。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。公正証書には「強制執行認諾文言」を付しておくと、婚姻費用が不払いとなった場合も、裁判を経ずに強制執行することができます。

内容証明郵便による請求

すでに別居している、相手が協議に応じないなどの場合には、通常「内容証明郵便」によって婚姻費用を請求します。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか郵便局が証明してくれる郵便のことです。

内容証明郵便そのものには、支払いの強制といった法的効力はありませんが、相手に婚姻費用を請求した証拠となります。

こちらも読まれています浮気や不倫で慰謝料を請求する場合の内容証明郵便の書き方&テンプレート 浮気や不倫で慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で慰謝料請求の時効が半年間ストップできる。慰謝料は配偶者と浮気相手に請求が...この記事を読む

婚姻費用分担請求調停の申し立て

夫婦間での協議が不成立だった場合や、相手が内容証明郵便への対応をしなかった場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

婚姻費用分担請求調停は、第三者である2名の「調停委員」を介し婚姻費用について話し合う手続きです。

調停委員は、夫婦の資産や収入、支出などの事情を当事者双方から聴いたうえで、解決案を提示する、解決のために必要な助言をするなどして話し合いを進めてくれます。

調停が成立した場合には、合意した内容を記載した「調停調書」が作成され当事者双方に送付されます。その後は、相手が調停調書通りに婚姻費用を支払うこととなります。

調停後も婚姻費用を払ってもらえない場合

しかしながら、調停で婚姻費用の請求が認められても、それを支払わない相手もいます。このような場合は、以下の手順で婚姻費用を回収しましょう。

履行勧告・履行命令

ますは自ら婚姻費用の支払い督促をしますが、それでも相手が従わなかった場合には、「履行勧告」「履行命令」の制度を使います。

「履行勧告」では、家庭裁判所で取り決めた調停、審判の内容を履行しない場合に、裁判所が支払わない相手を呼び出したり、書面で問い合わせをしたりして相手の経済状況を調べ、正当な事由なく支払っていない場合には相手に支払いを勧告します。

「履行命令」は「履行勧告」よりも厳しい制度です。

相手の意見を聴いたうえで、正当な事由なくこの履行命令に従わなかった場合には、家庭裁判所に10万円以下の過料を科せられる場合があります。

しかしながら、「履行勧告」「履行命令」には相手に婚姻費用を支払わせる強制力はありません。

強制執行

相手が「履行勧告」「履行命令」に応じなかった場合、最終的には相手の現住所を管轄する地方裁判所に「強制執行」を申し立てます。

強制執行の申し立てにより、相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえることができます。

婚姻費用についてよくある質問

ここでは、婚姻費用に関する代表的な質問に回答していきます。

婚姻費用の金額を後から変更することは可能?

婚姻費用の金額を決定した後でも、夫婦間で合意ができれば変更できます。

話し合いで変更した場合は、改めて合意書を作り直すことで、今後のトラブルを回避できるでしょう。

なお、話し合いがまとまらなくても、以前に合意した際の前提と大きく異なる事情が発生した場合には、家庭裁判所に婚姻費用増額または減額調停を申し立てることができます。

もし調停が不成立に終わった場合には、審判へと移行します。

婚姻費用の変更が認められるかどうかは、合意当時と現在とで客観的事情の変化が生じていたり、合意当時の金額では著しい不公平が生じていたりすることがポイントとなります。

具体例は以下の通りです。

増額変更されるケース

下記のケースでは増額される可能性があります。

- 婚姻費用の金額を定めた当時より支払う側の収入が増加した

- 婚姻費用の金額を定めた当時より、支払ってもらう側の収入が減少した、無くなった

- 子どもの病気など予期しない支出が発生した

- 当初14歳以下だった子どもが15歳以上になった など

減額変更されるケース

反対に、下記のケースでは、減額される可能性があります。

- 婚姻費用の金額を定めた当時より支払う側の収入が減少した、無くなった

- 婚姻費用の金額を定めた当時より、支払ってもらう側の収入が増加した など

離婚調停と婚姻費用分担請求調停は同時にできる?

離婚調停と婚姻費用分担請求調停の同時申し立ては可能です。

同時申し立てには、「離婚調停中の生活費を確保する」という点と、「離婚条件をより有利にできる可能性がある」という点の2つのメリットがあります。

前者については、離婚調停は事案によって解決まで数年かかることもありますが、その間の生活費の不安を軽減できます。

後者については、婚姻費用は婚姻期間中ずっと支払い続ける必要があるため、相手は条件を譲歩してでも早々に離婚すべきだと判断する可能性があります。

夫と別居状態で子育てをする女性は、離婚後よりも厳しい生活を強いられる

すでに夫との離婚を考えながら子育てをしている女性にとって、“離婚をしていないけれど別居している状態”というのは、一番生活が厳しい期間でもあります。

なぜなら、離婚が決定すれば児童扶養手当を受給することができ、夫からは養育費や慰謝料を受け取ることもできます。医療費免除など、シングルマザーに与えられた優遇制度を利用することもできます。

ところが、離婚しないで別居している状態では、何も受け取ることができません。

もしも子どもを育てているとしたら、婚姻費用をもらえないままでは生活はますます困窮し、やがてどうすることもできない状態に陥るでしょう。「ズルズルと今の別居状態を続けるよりも、きちんと離婚をして新しい人生を歩みたい」と決心して、離婚を考えている人もいることでしょう。

そのような場合には、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てることで、たとえ離婚調停が不成立になっても婚姻費用を確保することができます。

そうすることで、調停中も安心して生活することができるでしょう。

婚姻費用分担請求調停が不調に終わった場合どうなる?

婚姻費用分担請求調停が不成立だった場合、裁判官による「審判」手続きが開始されます。

審判では調停のような夫婦の話し合いは行われず、裁判官が夫婦の資産や収入、支出などに関する資料や双方の主張を聴取したうえで、公正な審判を下して分担金額を定めます。

審判は2週間を経過すると確定します。

内容に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告」(不服の申し立て)をしましょう。

離婚前提の別居中。もしも「児童手当」の振込先が夫の口座だったら?

婚姻中には「児童手当」が支給されますが、「別居中に私が子どもを育てているのに、児童手当は夫の口座に振り込まれてしまっている」という人もいます。

このような場合には、離婚を求める内容証明郵便(または離婚調停中であることを証明する書類)を持って役所で手続きをすれば、自分の口座に振り込んでもらうことができるようになります。

まとめ

婚姻費用は夫婦が同等の生活水準を保つための生活費であり、夫婦のうち収入の少ない方は多い方に分担請求できます。

婚姻費用相場の算定にあたっては、裁判所の婚姻費用算定表を用いることが有効です。ただし、個々の家庭の事情はそれぞれ異なるため、算定表どおりに算定するのが適切ではないケースもあります。

婚姻費用の請求は弁護士に相談を

もし、算定表により算出した婚姻費用の相場が不十分だと感じた場合には、離婚問題に精通した弁護士に相談するのが得策です。

弁護士は、個々の事案に即して婚姻費用を算定してくれますし、相手への請求もスムーズに行ってくれます。

なお、婚姻費用の請求期間は「請求した時点」から「離婚もしくは再び同居する」までなので、弁護士への相談は早ければ早いほど良いと言えます。婚姻費用の請求でお悩みの場合には、一人で悩まず、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている

婚姻費用算定表 表10 夫婦のみ(PDFファイル)

婚姻費用算定表 表10 夫婦のみ(PDFファイル)