養育費の平均相場は?離婚後の子どもの人数や年収別に徹底解説

目次[非表示]

養育費とは?

養育費とは、子どもが成人し、社会人として自立した生活を行えるようになるまでの間、子育てにかかる費用のことです。

離婚により夫婦は他人となりますが、子供との法的な親子関係には影響がありません。

民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めており、未成年者の子供を世話するのは、父母それぞれの義務です。

このため、離婚協議書に「どちらも養育費を支払わない」といった内容を明記しても、裁判所が認めることはありません。

夫婦が離婚をせず一緒に暮らしていれば、子供への養育費は自然と支払われます。しかし離婚をした場合は、非親権者である親と子供が離れて暮らすことになり、非親権者は扶養する親に対して「養育費」を託す必要があります。

養育費の内容・内訳

養育費が何のためのお金なのか、具体的な内訳で言うと、以下のようになります。

| 子供の生活費 | 食費や被服着、住居、光熱費など |

|---|---|

| 教育費 | 授業料、教材費、塾代など |

| 医療費 | 薬、医療機関で治療に支払った費用 |

| 小遣い | 子供が必要とするお小遣い |

| 交通費 | 通学、移動に使われる交通費 |

これら5つの項目に基づいた養育費の取り決めは具体的に行うことが推奨されています。

いずれも子どもの健康な生活、健全な成長のために必要な支出全体に充てるためのお金です。

養育費の相場はどのくらい?

厚生労働省による令和3年度(2021年)の統計「全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費を現在も受けている、または受けたことがあるひとり親家庭の養育費平均月額は母子世帯が50,485円、父子世帯では26,992円でした。

養育費の支払い義務については法律に定められていますが、その具体的な金額についてはとくに定めはありません。もし夫が合意していれば、どれだけ高くても問題ないということです。

しかし実際には、裁判所が発表している「養育費算定表」に基づき機械的に決定されることが多いようです。

ひとり親世帯の養育費平均月額は前回調査から大きく増減

| 母子世帯 | 父子世帯 | |

|---|---|---|

| 平成28年 | 43,707 | 32,550 |

| 令和3年 | 50,485 | 26,992 |

| 増減率 | 15.5% | -17.1% |

出典:厚生労働省-全国ひとり親世帯等調査-全国ひとり親世帯等調査結果報告 ※増減率のみ編集部作成

注目!

養育費の金額でお悩みなら弁護士に相談を!

養育費の相場は個々の状況によって異なります。また、確実に養育費を請求するには個人でやり取りをするには難しい場合が多く、そのほとんどが弁護士に依頼することでスムーズに進みます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

子どもの数別の養育費の平均相場

また、子どもの数別による養育費の1世帯平均月額は以下の通りです。

| 子どもの数 | 母子世帯 | 父子世帯 |

|---|---|---|

| 1人 | 40,468円 | 22,857円 |

| 2人 | 57,954円 | 28,777円 |

| 3人 | 87,300円 | 37,161円 |

| 4人 | 70,503円 | – |

基本的には子どもの数が増えるほど、支払われる養育費の金額も高くなります。

最高裁判所事務総局「令和4年司法統計年報 3 家事編」による支払額別 養育費取り決め件数

最高裁判所が公表している司法統計には、離婚調停・審判による離婚事件に関して、夫から妻へと養育費が支払う事例について、支払額別の件数をデータとして掲載しています。

| 夫から妻への支払額 | 1万円以下 | 2万円以下 | 4万円以下 | 6万円以下 | 8万円以下 | 10万円以下 | 10万円超 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 337 | 1,220 | 4,320 | 3,494 | 1,828 | 1,052 | 1,409 |

| 比率 | 2.47% | 8.93% | 31.63% | 25.58% | 13.38% | 7.70% | 10.31% |

出典:最高裁判所事務総局「令和4年 司法統計年報概要版(家事編)」第25表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数―夫から妻への養育費支払額別子の数別―全家庭裁判所※比率のみ編集部作成

このデータでは最多となった金額帯は2万円以上4万円以下。次いで2位が4万円以上6万円以下が2位となりました。中央値がおおよそ4~6万円の範囲内に含まれる点は、先の厚労省が公表している母子世帯の養育費平均月額 50,485円 とも合致しています。

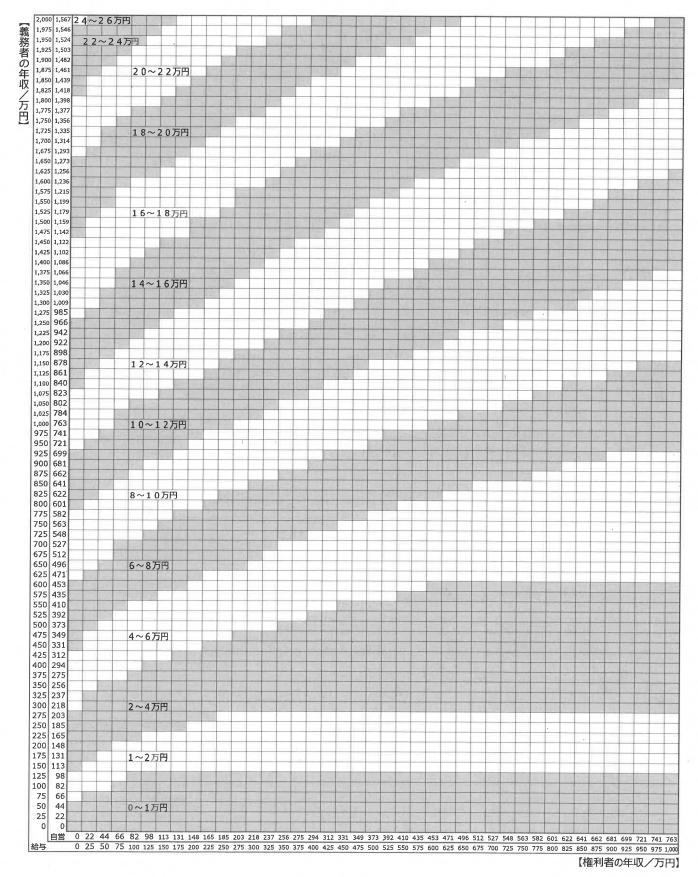

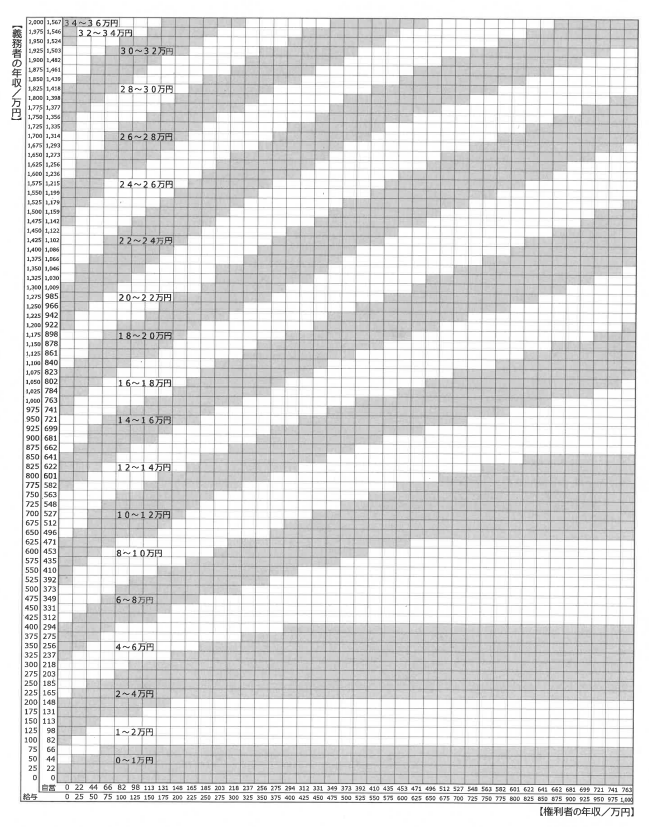

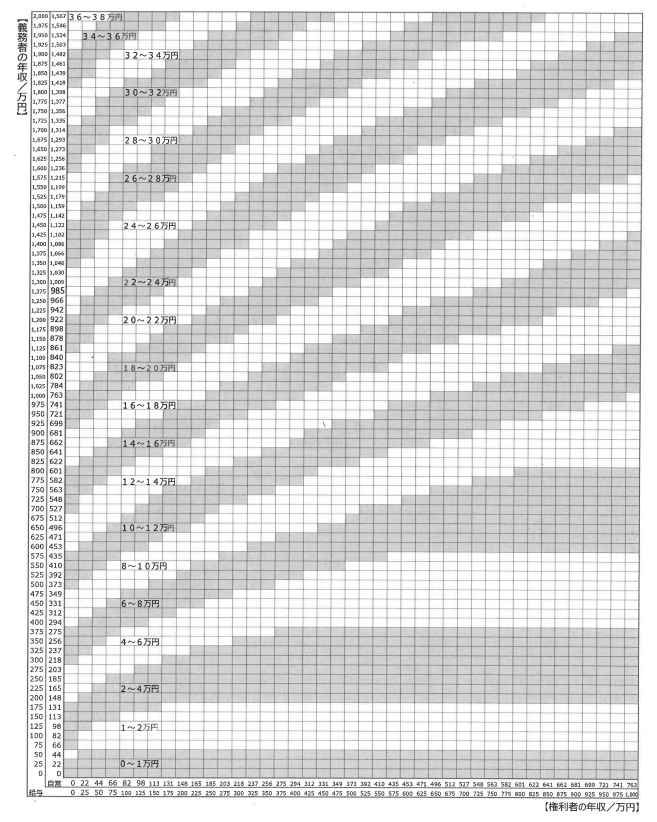

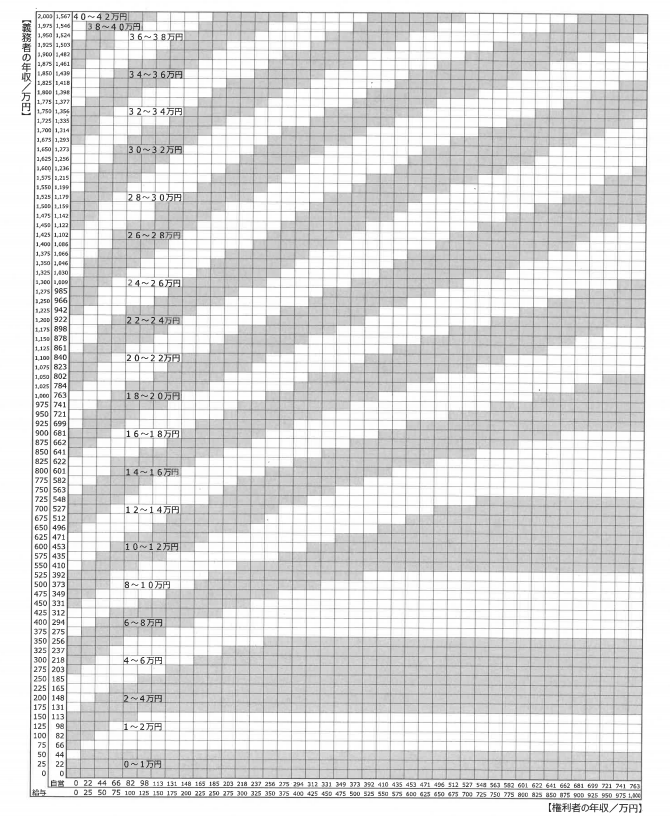

養育費の金額相場の算出には養育費算定表を使う

養育費を決定する際の実務で用いられている「養育費算定表」とは、以下の基準で養育費を算出する表です。

- 養育費支払義務者の年収(高いほど養育費は多くなる)

- 親権者の年収(低いほど養育費は多くなる)

- 当事者が自営業か給与所得者か(支払義務者が給与所得者なら養育費が多くなる)

- 子どもの年齢・数(数が多いほど、年齢が高いほど養育費は多くなる)

この「養育費算定表」はインターネット上にも公開されており誰でも閲覧可能ですので、気になる方はぜひ確認してみてください。

参考リンク:裁判所|養育費算定表

こちらも読まれています養育費算定表の見方~金額の決め方を算定例でわかりやすく解説 養育費の金額を算定するにあたっては、養育費算定表を利用するのが一般的です。離婚や別居に際して、子どもの養育費を決めること...この記事を読む

養育費の相場を子供の人数や年収などケース別に解説

子ども一人の場合の養育費の相場

まず養育費を決める時には、自分と相手の年収に関わらず以下の項目に沿って「いくら必要なのか」チェックする必要があります。

| 項目 | 内容例 |

|---|---|

| 振込先 | ◯◯銀行 ◯◯名義◯◯ 支払手数料は◯◯が負担 |

| 支払期限 | 毎月◯◯日に振り込みをすること |

| 0歳〜6歳3月までの養育費 | 満六歳の1月に一括◯◯円 |

| 小学校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |

| 小学校卒業までの費用 | 小学校六年生の12月に一括◯◯円 |

| 中学校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |

| 中学校卒業までの費用 | 中学三年生の12月に一括◯◯円 |

| 高校の入学一時金 | 毎月◯◯円 |

| 高校卒業までの費用 | 毎月◯◯円 |

| 最終学歴卒業まで | 毎月◯◯円 |

| 大学などの受験費用 | 高校三年生の8月に一括◯◯円 |

| 大学などの入学金 | 合格した年の3月に一括◯◯円 |

| 大学の授業料 | 毎年一括◯◯円 |

| 合計 | 計◯◯◯円 |

上の表に書き込みを行い、子供が社会人になるまでいくら必要なのか目安を立ててください。

なお、相場は養育費の義務者の年収だけでなく、権利者(養育費を受け取る側)の年収によっても大きく異なりますので、下記の相場は子どもが一人かつ権利者側の年収が100~200万前後と課程した場合のものとなっています。

子供一人で年収300万円の養育費相場

子供の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、相手の年収が300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者は「4〜6万円」が相場です。

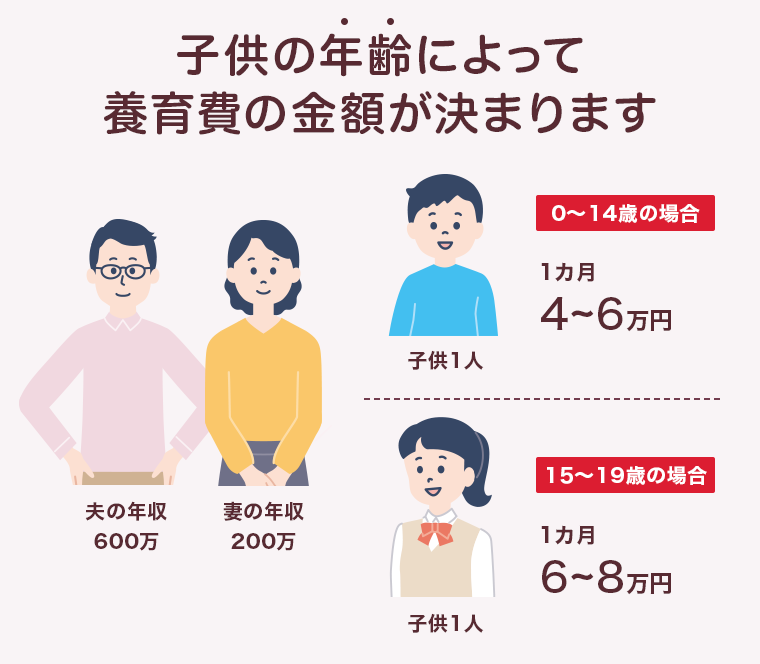

また子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となります。

子供一人で年収400万円の養育費相場

義務者である旦那(妻)が年収400万円で離婚する場合の養育費(子供の年齢は0歳〜14歳)は、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となっています。

また、子供の年齢が15歳〜19歳になると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方も同じく「8〜10万円」が相場になります。

子供一人で年収500万円の養育費相場

年収500万円の方の養育費は(子供の年齢は0歳〜14歳)、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場です。

子供の年齢が15歳〜19歳に上がると、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者は「8〜10万円」と自営者の相場は上がっています。

子供一人で年収600万円の養育費相場

年収600万円の場合、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の場合「8〜10万円」が相場です。

子供の年齢が15歳〜19歳に上がると、一般にお勤めの方で「8〜10万円」程度、自営業者は「10〜12万円」と、お勤めの方・自営者の方ともに養育費の相場は上がります。

目安に児童扶養手当などは含まない

養育費の目安を計算する際、収入に児童扶養手当を加算しない(含めない)ようにしてください。

裁判所が作成した養育費算定表を使う場合も、補助金や助成金、借入、児童扶養なしで計算をしてください。

子供が2人いる場合の養育費の相場

先程は、子供1人の相場を年収別に紹介しましたが、子供が2人になると養育費の目安も変化します。

離婚の際に子供2人の養育のために親権者に支払われる「養育費」は、子供一人よりの場合よりも多く設定されます。

同じく権利者(養育費を受け取る側)の年収が100~200万円前後と仮定した場合、相手の年収別にいくらの養育費を受け取れるのか見てみましょう。

子供2人(0歳〜14歳)の年収別養育費相場

子供2名(0歳〜14歳)の養育費、年収300万円の相場

子供の養育費(子供の年齢は2名とも0歳〜14歳)は、年収300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜4万円」程度、自営業者の方は「4〜6万円」が相場です。

子供2名(0歳〜14歳)の養育費、年収400万円の相場

年収400万円の方が離婚する場合の養育費(子供の年齢は2名とも0歳〜14歳)は、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「6〜8万円」が相場となっています。

子供2名(0歳〜14歳)の養育費、年収500万円の相場

年収500万円の方の養育費は(子供の年齢は2名とも0歳〜14歳)、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方は「8〜12万円」が相場です。

子供2名(0歳〜14歳)の養育費、年収600万円の相場

年収600万円の場合、一般にお勤めの方で「8〜10万円」程度、自営業者の場合「10〜14万円」が相場です。

子供2人(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)の年収別養育費相場

前項では、2人の子供の2名ともが「0歳〜14歳」という条件でシミュレーションをしました。

ただ2人の子供のうち、1人が15歳〜19歳になった場合には、養育費もアップしていきます。同じく年収別に養育費の相場を見ていきましょう。

子供2名(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)の年収300万円の相場

子供の養育費(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)は、年収300万円の場合、一般にお勤めの方で「4〜6万円」程度、自営業者の方は「4〜8万円」が相場です。

子供2名(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)の養育費、年収400万円の相場

年収400万円の方が離婚する場合の養育費(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)は、一般にお勤めの方で「4〜8万円」程度、自営業者の方は「6〜10万円」が相場となっています。

子供2名(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)の養育費、年収500万円の相場

年収500万円の方の養育費は(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)、一般にお勤めの方で「6〜10万円」程度、自営業者の方は「8〜12万円」が相場です。

子供2名(1人は0歳〜14歳、もう1人は15歳〜19歳)の養育費、年収600万円の相場

年収600万円の場合、一般にお勤めの方で「8〜12万円」程度、自営業者の場合「10〜14万円」が相場です。

子供2人が15歳〜19歳になった場合の年収別養育費

子供2人が両方15歳〜19歳になると、高校やさらに上の高等教育期間への進学(大学、短期大学、専門学校など)を控え進学費用、生活費も高くなります。

このため、養育費の設定もこれまで以上に大きく高額になる仕組みです。引き続き、年収別「養育費の目安」を見てみましょう。

子供2名(2人とも15歳〜19歳)の養育費、年収300万円の相場

子供の養育費(2人とも15歳〜19歳)は、年収300万円の場合、一般にお勤めの方で「2〜6万円」程度、自営業者の方は「4〜8万円」が相場です。

子供2名(2人とも15歳〜19歳)の養育費、年収400万円の相場

年収400万円の方が離婚する場合の養育費(2人とも15歳〜19歳)は、一般にお勤めの方で「4〜8万円」程度、自営業者の方は「6〜10万円」が相場となっています。

子供2名(2人とも15歳〜19歳)の養育費、年収500万円の相場

年収500万円の方の養育費は(2人とも15歳〜19歳)、一般にお勤めの方で「6〜8万円」程度、自営業者の方は「10〜12万円」が相場です。

子供2名(2人とも15歳〜19歳)の養育費、年収600万円の相場

年収600万円の養育費(2人とも15歳〜19歳)は、一般にお勤めの方で「8〜10万円」程度、自営業者の場合「12〜16万円」が相場です。

子供が3人の場合の養育費の相場

子供が3人になると、養育費はより多く掛かることになります。

なお、3人目以降は子供の数や子供の年齢によって、さらに複雑な条件で「養育費の目安」が設定されています。

3人以上の子供の養育費については、以下の「裁判所が作成」した養育費算定表が役に立ちます。

参考リンク:養育費算定表(裁判所)

経済事情の変化については、増額・減額で対応しよう

経済事情が変化した場合は、はじめに決めた養育費の条件を継続するのでは無く、その時々の経済状況に応じて、養育費の増額・減額など見直しを行います。

変更時の手続きについても、公正証書などの文書にまとめておくと安心です。また変更を請求する場合は、内容証明郵便を使い「証拠が残るよう」にします。

養育費の金額を決める要素

養育費の金額の目安は算定表で確認できますが、実際の金額を決める上では個別の事情を考慮して調整することになります。

あらためて養育費を決める上でどういった要素を考慮すべきか、整理していきます。

子どもの人数と年齢

子どもの人数と年齢は、養育費を決める上で第一の基準となる要素と言えます。

算定表自体が、子どもの人数・年齢別でシートが分けられている点からも、養育費の金額レベルそのものに関わる大きな影響を持つことがわかります。

年齢は、14歳以下か15歳以上かでも金額が異なり、学費や生活費が高くなる15歳以上の方が養育費は高額に計算されます。

両親の年収

両親の年収が、養育費の金額に影響します。

算定表でも縦軸は養育費の義務者の年収、横軸は養育費の権利者の年収となっています。

特に金額の大小に関わるのが、子どもの両親である夫婦それぞれの年収のバランスです。

基本的には義務者の収入が高い/権利者の収入が低いほど、支払うべき養育費の金額は高額になります。

逆に、義務者の収入が低い/権利者の収入が多い場合は、毎月の養育費が低めとなるケースもあります。

元夫(元妻)の学歴も養育費に影響

基本的に、養育費は「支払義務者(元夫)と同じ生活レベルを子どもにも与える」ことを指標としています。

離婚後、父親は相変わらず豊かな生活を送っているのに、子どもは貧しくつらい生活……というのは、人道的観点からもあってはならないこと。たとえ母親が親権者になろうと、父親には離れて暮らす子どもに自分と同レベル以上の生活をさせる義務があるのです。

この「生活レベル」を判断する際には、元夫の現時点での年収だけでなく、学歴も考慮されます。元夫自身が高い教育を受けており大学を卒業していた場合は、子どもにも同じ水準の教育環境を用意してあげるのが父親としての義務です。

「保育園~大学までの教育費」は、養育費の中でもとりわけ重要な位置づけにあります。たとえば、進学だけでなく塾や習い事、部活動にかかる費用なども対象となります。

前述の通り、「養育費は子どもが成人するまで」が原則。しかし、元夫が大学を卒業していた場合には、「子どもも大学卒業までは社会的に自立していない」と考えて、大学卒業時までの養育費を請求できる可能性があります。

養育費の支払い期間

養育費は、一般的には子どもが成人するまで、または社会人として自立するまで支払うものとされています。

たとえば、以下のようなパターンが考えられます。

- 子どもが20歳になる誕生日まで

- (子どもが大学を卒業する)22歳の3月まで

- 子どもが18歳になる誕生日まで

- (子どもが高校を卒業する)18歳の3月まで

実際は支払期間が法律で定められているわけではありません。離婚協議の際に父母双方の話し合いで支払期間を決めます。

18歳成人(成年年齢引き下げ)による養育費の支払期間への影響

2022年4月の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことで、今後の離婚協議では単に「支払いは成人まで」と定めてしまうと「支払いは18歳まで」という意味となります。

※ただし(2022年4月以前に取り決めた)支払い中の養育費については、成年年齢の引き下げにより、支払期間が短縮されることにはなりません。取り決めを行った時点の成年年齢が20歳だったことをふまえ、従来どおり20歳になるまでの支払義務が認められます。

成年年齢の引き下げにより、「成人まで」「成年に達するまで」の表現は、親権者・非親権者の双方に誤解を産むおそれがあります。

養育費の支払い期間を定める際は

- 20歳になる誕生日まで

- (子どもが大学を卒業する)22歳の3月まで

といったように、年齢を明示して、支払期間の終了時期を明確にする形で定めることをおすすめします。

こちらも読まれています養育費はいつまで支払う?期間の変更や減額のケースについても解説 養育費の支払いは、一般に20歳までですが、当事者間の話し合いで自由に取り決めができます。子どもが社会的・経済的に自立して...この記事を読む

養育費の相場に関するよくある質問

離婚後に元夫の年収が変動した場合、養育費はどうなるの?

離婚後に元夫の経済状況が変化することもあるでしょう。その場合には、養育費も減額または増額する可能性があります。

基本的に養育費は「支払い終期が来るまで、いつでも決め直せるもの」と考えてよいでしょう。

注目!

養育費の金額でお悩みなら弁護士に相談を!

養育費の減額については当人同士でやり取りをするとトラブルになるケースが多いです。先方が減額に一切応じない場合も弁護士に依頼することでスムーズに進む場合があります。

まずはお気軽にお問い合わせください。

養育費減額の場合

離婚する際に公正証書や調停調書などの書面に養育費についての取り決めを記載していた場合、元夫の年収が減少してもいきなり養育費も減額されるとは限りません。

このケースで元夫が今までと同じ金額の養育費を支払えなくなった場合、養育費減額調停を起こして減額を求めてくる可能性があります。

調停が不調になった場合は、審判手続きに移行します。裁判官が「減額が妥当である」と判断した場合には、養育費が減額されることになります。

養育費増額の場合

元夫の年収が上がった、養育者(母親)の年収が下がった、子どもが病気になったなどの理由で養育費の増額請求をすることもあります。

増額請求の手順は、まず当事者同士で話し合いを行い、成立しなければ家庭裁判所で調停を行います。調停が不調に終わった場合には審判に移行し、裁判官が養育費の金額を決定します。

離婚後に養育費が未払いになった場合はどうする?

前述の通り、養育費の支払いは親の義務です。しかし、残念ながら、実際には養育費が支払われないことも多々あります。

離婚後の養育費支払いは義務だが払わない元夫も多いのが実情

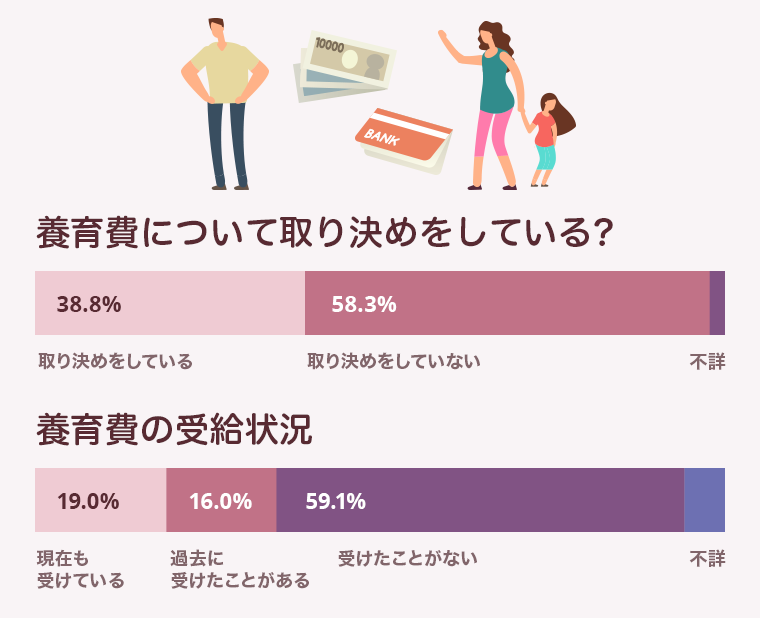

厚生労働省が発表した「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、「養育費について取り決めをしている」と答えたシングルマザーの女性はたったの38.8%。ほとんどの女性が、養育費について何も話し合わないまま離婚しています。

そして、「現在も養育費を受けている」が19.0%、「養育費を受けたことがない」が59.1。半数以上の女性が、養育費を一度も受けたことがないと答えています。

その理由としては「元夫からDV・モラハラを受けており、逃げるように離婚した」「元夫には多額の借金があり収入もないので、養育費支払いが見込めない」などが挙げられます。

個人で相手方に催促する

養育費が受け取れない時の対処法としては、まず個人で相手方に催促を行うことが一般的です。

モラハラ・DVに悩んでいる場合には、年齢が高めの男性弁護士に間に入ってもらうことで話し合いが成立する可能性があります。なぜなら、モラハラやDVをする男性は男尊女卑傾向があり、なおかつ上下関係に敏感な性格をしていることが多いからです。

養育費について公正証書に残すことで強制執行が可能に

相手に催促しても反応が無ければ、法的手段を検討することになります。

どんな支払いも「ない袖は振れぬ」が大前提ですから、元夫にまったく収入がない場合は養育費を回収するのも難しいと考えられます。

しかし、それ以外の場合には子どものためにも養育費についてしっかりと話し合い、公正証書に残すようにしましょう。

公正証書に「養育費の支払いを怠った際には強制執行されても構いません」という強制執行認諾文言を入れておくと、元夫が養育費を支払わなくなった際に、調停・審判を経ることなく強制執行をかけることができます。

公正証書を作成しなかったために、相手が支払いに応じないという場合は、調停や裁判で申し立てを行い、債務名義(調停証書、審判調書、和解調書、判決書)を手に入れてください。

以下に、支払いのない相手に「養育費を支払わせる方法」をまとめておきます。

| 手段 | 内容 | メリット | 窓口 | 法的な拘束力 |

|---|---|---|---|---|

| 内容証明 | 支払いを求める内容を内容証明書郵便で送付する。 | 消滅の時効が引き延ばしにできる。請求の証拠が残せる。 | 郵便局 | × |

| 履行勧告 | 裁判所が約束を守るよう勧告を行う。 | 費用が掛からず、裁判所から勧告を出してもらえる。 | 家庭裁判所 | × |

| 履行命令 | 裁判所が約束を守るよう期限を指定し支払いを命じる。 | 10万円以下の科料がかかるという圧力が掛けられる。 | 家庭裁判所 | × |

| 支払い督促 | 裁判所が約束を守るよう期限を指定し支払いを促す。 | 期限を決めて、相手の異議申し立てがなければ仮執行宣言が出される。 | 簡易裁判所 | △ |

| 間接強制執行 | 一定期間までに取り決めに従わない場合には、間接強制金を新たに課すと警告する。 | 損害賠償が請求できる。 | 家庭裁判所 | △ |

| 直接強制執行 | 相手の財産を差し押さえし、申立人に支払う。 | 相手の意思に関係なく財産の差押えができる。 | 地方裁判所 | ○ |

相手が養育費を支払わない場合には、信頼できる弁護士に相談し、上の方法を実行に移しましょう。

離婚した夫婦のどちらかが再婚したら養育費の金額はどうなる?

では、離婚後にどちらかが再婚したら養育費の扱いはどうなるのでしょうか?2つのパターンに分けて解説します。

元夫が再婚した場合

養育費の支払義務者である元夫が再婚して子どもが誕生した場合、「再婚相手の収入」を基準に養育費が決めなおされることがあります。

再婚相手に収入がほとんどない場合、元夫が扶養義務者になるため、経済的負担が増えます。これを理由として、元夫が養育費の減額請求をしてくる可能性があります。

一方、再婚相手にそれなりの収入がある場合は、元夫が養育費の減額請求をしても認められないケースが多いようです。

自分が再婚した場合

一方、親権者である母親が再婚した場合には、再婚相手の経済力も考慮されるようになります。そして、「子どもが再婚相手と養子縁組をするかどうか」によっても養育費の金額は変わってきます。

子どもが再婚相手と養子縁組をしない場合は、養育費は変化ナシと考えます。しかし、養子縁組をした場合には養父の扶養に入ることになるため、実父である元夫の養育費が減額される、または支払義務自体がなくなる可能性があります。

これは、養子制度において「養親の扶養義務が実親に優先する」からです。しかし、養父の収入があまりない場合には、実父と実母が養育費を分担して支払うことになります。

こちらも読まれています再婚したら養育費は減額できる?支払い免除や減額となるケースについて解説 離婚した元夫婦のいずれか一方、または両方が再婚した場合、これまで受け取っていた(支払っていた)養育費の扱いはどうなるので...この記事を読む

養育費の増額を請求できる?

非看護親である元夫(元妻)の給与が大きく上がった、あるいは監護親である妻(夫)の収入が事情により低下した、物価高騰により当初の養育費では不足する場合などは、養育費の増額を請求することが可能です。

子どもの生活水準が両親と同程度に保持される点が重要なため、片方の親の収入状況は養育費変更のひとつの理由・根拠となります。

逆にいえば、非監護親に病気や解雇等やむを得ない収入減少等の事情がある場合、養育費の減額請求も権利としては認められます。ただし、慰謝料の減額は子どもの生活の不安定化が懸念されることもあり、簡単には認められることはないものと考えられます。

養育費の請求で、養育費算定表の金額以上はもらえない?

養育費として養育費算定表の金額以上を請求することは可能ですが、それに応じるかどうかは、養育費を支払う非監護親側の同意・判断によります。

養育費算定表は、養育費の相場を算出するために裁判所が公表しているひとつの目安です。必ずしも法的な拘束力を持つものではなく、最終的な養育費の金額は、両親双方の収入や子どもの必要経費など具体的な事情もふまえて決めることができます。

一定の事情から、養育費算定表以上の養育費を請求したい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

離婚後の養育費の平均・相場については弁護士に相談を

離婚自体は夫婦同士の問題ですが、養育費は子どもの人生を左右するほど大切なお金です。にもかかわらず、養育費がきちんと支払われていないという実情があります。

「元夫が怖い、話したくない」と思っても、子どものために勇気を振り絞って養育費についての取り決めを公正証書に残しましょう。

その際、離婚の実務経験が豊富な弁護士に相談すると諸問題がスムーズに解決する可能性があります。

弁護士に相談することで、養育費の平均や相場、どのくらい受け取れるかも教えてもらえます。

養育費にも5年の消滅時効がありますから、困った時はなるべく早めに弁護士を頼ることをオススメします。

また、現在生活が苦しい、養育費を増額してほしいと考えている方も一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

養育費の相場についてよくわかる動画

なお、離婚弁護士相談広場公式Youtubeチャンネルでは本コンテンツで解説している養育費の相場、養育費算定表の見方について、図解を交えてわかりやすく解説した動画を公開しておりますので、あわせてご参照ください。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている