離婚裁判の流れを分かりやすく5段階に分けて解説!

![]()

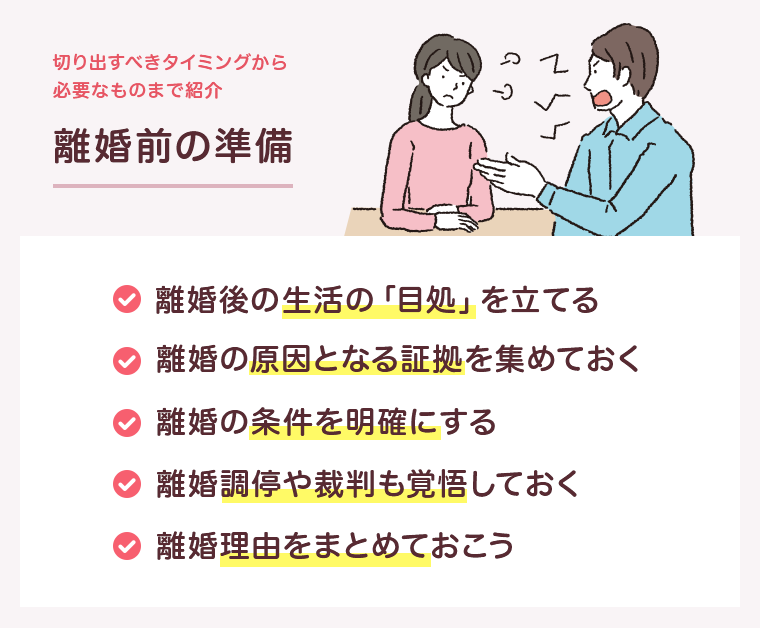

離婚の場合、まずは当事者同士で話し合い、話がまとまらなければ調停へ進みます。そして調停でも合意に至らない場合は、裁判へと進むことになります。

裁判になったときは、いったいどのような流れで進んでいくのでしょうか?順を追って、わかりやすくご説明しましょう。

こちらも読まれています離婚裁判とは?弁護士に依頼すべき理由と費用について解説 離婚をするときには、離婚裁判が必要になることもあります。裁判をするなら弁護士に依頼しないと不利になってしまうおそれが高い...この記事を読む

目次[非表示]

家庭裁判所に離婚の訴え提起

まずは家庭裁判所に「訴状」を提出し、訴え提起をすることから、離婚裁判(離婚訴訟)はスタートします。通常は、離婚訴訟の当事者である夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。その際には、下記の3つの書類と、申し立てのための費用が必要です。

訴え提起の際の必要書類

- 離婚判決の訴状

- 離婚調停不成立調書

- 夫婦それぞれの戸籍謄本

訴え提起は弁護士なしでも可能だが…

弁護士を離婚の案件を依頼した場合、訴え提起に必要な書類は弁護士が管理しますが、どんな書類が必要かは前もって知っておいたほうが良いでしょう。中には「本人訴訟」といって、自分自身で訴訟を起こす人もいます。ただし、本人訴訟は本来勝てるはずの訴訟で負けてしまうこともあり、リスクが伴うことは覚悟しておいたほうが良いでしょう。

1.の「離婚裁判の訴状」を自身で作成する場合は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。2.の「離婚調停不成立書」は、離婚調停が不成立だったことを証明するものです。日本の法律では、調停を行って不成立になった場合のみ、裁判に進めるという決まりがあります(一部例外を除く)。

こちらも読まれています離婚裁判のストレスと向き合うための心構えとは? 離婚裁判は、裁判そのものの大変さだけでなく、精神的苦痛や裁判費用の確保など、さまざまな問題があります。それらをクリアする...この記事を読む

裁判の申し立てに必要な費用を用意する

裁判の申し立てにあたっては、1万3,000円の収入印紙代が必要です。もしも財産分与や養育費について争う場合は、それぞれについて900円の収入印紙代がかかります。

裁判の申し立て費用の例

- 離婚のみ=13,000円

- 離婚+財産分与=13,900円

- 離婚+財産分与+養育費=14,800円

また、160万円を超える慰謝料を請求する際は、その金額に応じた費用がかかります。詳しくは、裁判所のホームページにある「手数料額早見表」をご覧ください。

裁判所の手数料額早見表

http://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf

こちらも読まれています離婚の弁護士費用相場はいくら?金額例と費用を抑えるポイントも解説 離婚問題でお悩みの場合、弁護士に相談したいと思いつつも費用面が気がかりな方も多いです。そこで本記事では、離婚の弁護士費用...この記事を読む

裁判所から離婚訴状の呼び出しがあります

第1回口頭弁論の期日が指定される

訴え提起が認められると、裁判所から第1回口頭弁論の期日が知らされます。この期日は、被告である夫(または妻)にも、「口頭弁論期日呼び出し状」という形で、訴状の写しとともに郵送されます。被告はその訴状に書かれている主張に対して、反論する「答弁書」を裁判所に提出することになります。

この時点で、もし相手が弁護士を付けてきた場合は、自分だけが弁護士を立てずに闘うことは非常に難しいでしょう。弁護士の依頼には、それなりに高額な費用もかかりますが、「良い結果が出せてこそ、裁判の意味もある」という結果論を踏まえ、慎重に検討する必要があります。

「第1回口頭弁論」で離婚問題を争います

「第1回口頭弁論」は、訴状を提出してから約1ヶ月後に開かれます。当日は、次のような流れで審理が進みます。

【1】離婚問題の争点を整理

まずは裁判官が、原告の作成した「訴状」を読み上げ、次いで被告の作成した「答弁書」を読み上げ、問題の争点を整理します。

【2】証拠の提出

その争点の結果を受けて、原告がその事実を証明する証拠を提出します。続いて被告からは、それを否定する証拠が提出されます。このやりとりは1回ではなく、何回か繰り返され、弁護士を立てている場合は弁護士もその場に出廷します。

この証拠提出の際、書類だけでなく「証人」が出廷し、法廷で離婚原因に関する事実を述べる場合もあります。この証人の出廷は、裁判官が事実の認定をする際に大きな力となります。

【3】原告の主張に対する事実の認定

原告の主張が確かに事実であったか否かを、裁判官が認定します。事実の認定にあたっては、下記のようなものが有力な証拠となります。

夫(妻)の不倫を離婚原因とする場合

- 夫(妻)とその不倫相手の不貞行為を思わせるメールや画像、ホテルの領収書

- 不倫現場を撮影したビデオ

- 探偵会社の報告書

婚姻関係の破たんを離婚原因とする場合

- 夫(妻)から暴力を受けている場合は、それを裏付ける医師の診断書

- 暴力によって衣服や物が破れた場合は、それを撮影した画像

こちらも読まれています離婚裁判の現実とは?思い通りの判決へ導くにはどうしたらいい? 離婚裁判は、思い描いた通りの判決が下されるとは限りません。さまざまな理由から、妥協せざるを得ないことはあります。しかし、...この記事を読む

第1回口頭弁論が終わって約1ヶ月後に「第2回口頭弁論」が開かれます

第1回口頭弁論で判決が言い渡されることはほとんどなく、ほとんどの人が第2回口頭弁論へと進みます。それでも判決がまとまらない場合は、ほぼ1ヶ月ごとに第3回、第4回へと進む場合もあります。

審理の内容は、下記のように進められます。双方の主張や証拠を十分に出し合い、「原告の主張する事実が正しいかどうか」ということに、話の焦点が絞られます。

【1】書類や資料による書証

原告・被告が第1回口頭弁論を受けて書いた「準備書面」の内容を確認します。

【2】本人尋問

書評が終わった後は、本人尋問に移ります。この本人尋問に際して、原告や被告はあらかじめ結婚生活から離婚へと至る経緯をまとめた「陳述書」を用意しておき、尋問に臨むケースが多く見られます。

まずは原告側の弁護士から原告への質問があり、次に被告側の弁護士から原告への質問になり、その後で裁判官からの質問に入ります。これが「原告本人尋問」です。それが終わると、今度は被告側の弁護士から被告への質問があり、次に原告側の弁護士から被告への質問になり、その後で裁判官からの質問に入ります。これが「被告本人尋問」です。

こちらも読まれています離婚裁判の本人尋問では何を聞かれる?注意すべきポイント 生まれて初めての口頭弁論。ただでさえ緊張する場面ですが、自分の将来のために上手に乗り切り、裁判を有利な方向へと導きましょ...この記事を読む

【3】証人尋問

もしも原告の主張する事実や、被告の否定する事実を証明できる証人がいる場合は、証人尋問となります。

こうして判決が出るまで尋問は繰り返され、裁判は延々と続きます。離婚裁判(離婚訴訟)は早い人で半年、遅い人では2~3年もかかる場合もあります。

ここで問題となるのは、裁判費用です。ただでさえ、離婚問題をかかえて苦しい生活を強いられる中、裁判が長引くことは死活問題ともなるでしょう。そこで、離婚裁判が長期化することを踏まえて、あらかじめ「婚姻費用分担請求」を行っておくことが賢明です。

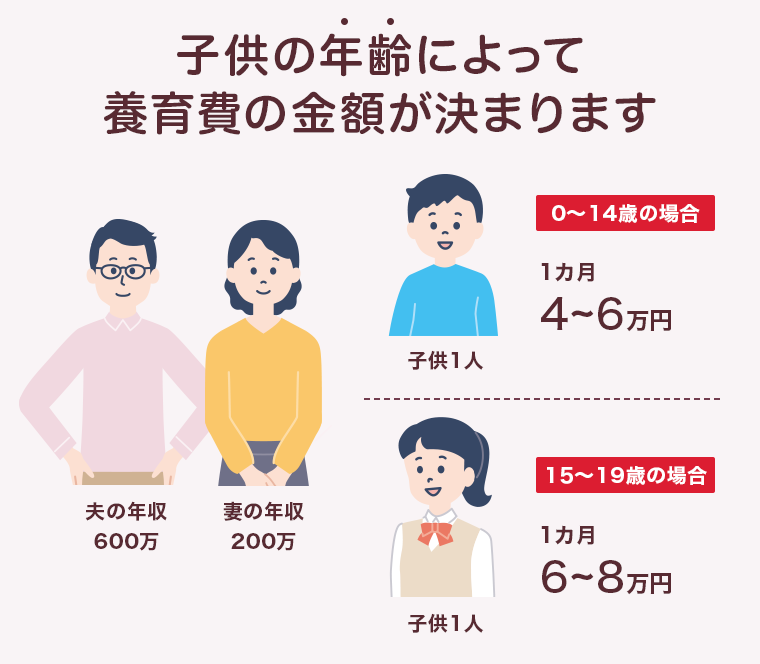

離婚を考えているとはいえ、事実上はまだれっきとした夫婦です。通常の生活を営むにあたって、必要な家賃や養育費などを受け取る権利はあります。夫が妻に支払う婚姻費用分担請求額は、夫の収入によっても異なりますが、月額6万円~15万円程度が相場と言われています。

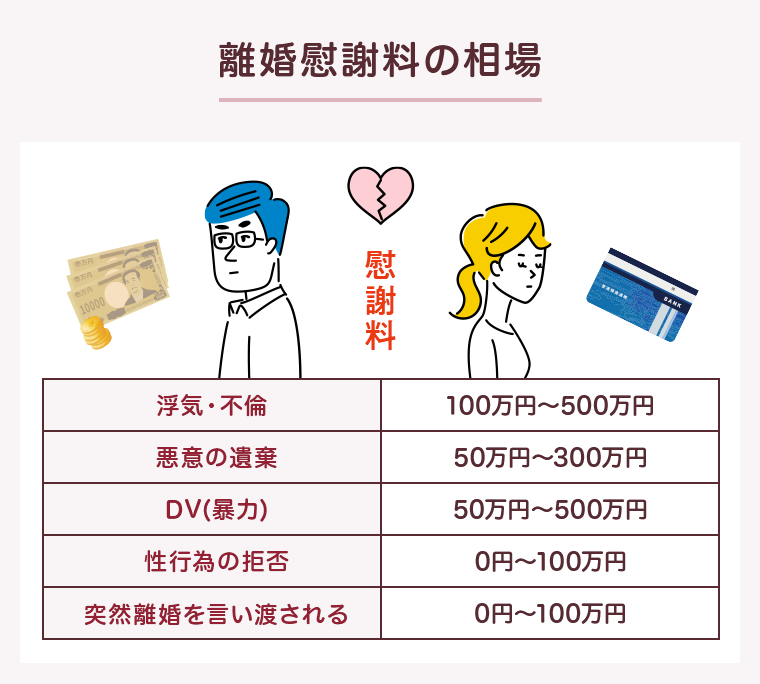

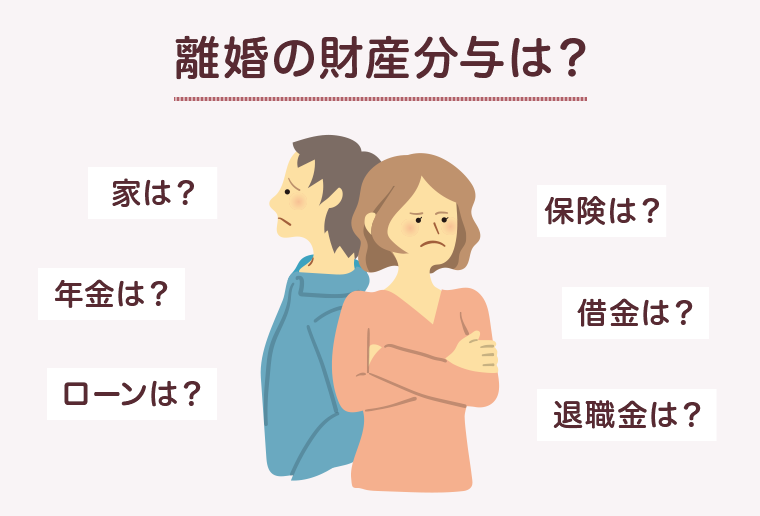

こちらも読まれています離婚に伴うお金の問題!トラブル回避のため『必ず知っておくべき諸費用』とは? 離婚に関わるお金の問題は、「慰謝料」「養育費」「財産分与」「年金分割」「婚姻費用」の5種類です。それぞれについて、どんな...この記事を読む

判決が下されます

裁判が進み、十分な証拠が出揃った後で、裁判所は最終的に原告の離婚請求を認めるか棄却するかの判決を行います。

判決が下され、判決書が送達された日から2週間以内に被告が控訴しなければ、判決は確定します。もしも裁判の決定に不服があれば、高等裁判所、さらに最高裁判所へと控訴をすることも可能です。

しかし、実際の離婚裁判(離婚訴訟)は、このように判決によって決定されることはけっして多くありません。裁判官は、審理を行いながら、適切な時期を見て和解による終結を勧めてくるからです。

この和解勧告に応じる夫婦は多く、より原告や被告に精神的・肉体的・時間的負担のない解決方法とされています。

離婚裁判の流れのまとめ

今回は離婚裁判(離婚訴訟)の流れについて紹介しました。

離婚裁判は行うメリットも数多くありますが、流れで紹介した通り注意点やデメリットもある事を覚えておきましょう。

こちらも読まれています離婚訴訟を起こすメリットとデメリット!離婚調停不成立後の対策も紹介 「離婚訴訟を起こして本当に良かった」と思う人もいれば、「離婚訴訟でストレスが溜まって病気になってしまった」という人もいま...この記事を読む

この記事を参考に信頼できる弁護士へ離婚裁判(離婚訴訟)を依頼し、可能な限り精神的や肉体的な負担なく解決をすることをオススメします。

以下のリンクから全国各地の離婚裁判に強い弁護士事務所を検索することができますので、よければご活用して下さい。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている