離婚する相手の財産を調べる方法。隠し口座や解約した口座でも調べられる?

離婚する夫婦の間で、相手が財産を隠してしまう、使ってしまう、口座を解約してしまうといったケースはよくみられます。

財産分与の協議を行いたいのに、離婚する相手が通帳や権利書を見せてくれない、財産の開示に非協力的、隠し口座にお金を隠しているおそれがある場合など、存在のハッキリしない相手の財産を調べることは決して簡単ではありません。

実際のところ、離婚に際して相手の財産の内容や金額を把握するにはどうすればよいのでしょうか。

この記事では、離婚する相手の財産を調べる方法についてみていきます。

目次[非表示]

離婚する夫(妻)の財産を調べる方法

離婚をする際には、婚姻期間中に築いた財産の分与を請求できます。

相手がすべての財産を隠さず開示してくれるならば問題ないのですが、詳細を教えてくれない場合や隠している可能性がある場合には、請求する側が、財産があるという事実を調べて証明しないといけません。

ここでは、離婚する夫(妻)が財産隠しを行った場合取るべき対処方法を時系列に沿ってご紹介していきます。

- 財産に関する資料の収集

- 弁護士から離婚相手への通帳の開示請求

- 弁護士会照会

- 調査嘱託

財産に関する資料の収集

相手の財産を確認するために、銀行の通帳や、取引のある証券会社などを調べます。保険証書や不動産の売買に関わる書類なども確認しましょう。

財産分与の対象となる財産について詳しくは下記の記事で解説しています。

こちらも読まれています離婚時の財産分与とは?家やローンの算出方法について解説 お互いに納得して財産分与を行うためには、売却をして現金に替える方法もあれば、どちらか一方が譲り受ける方法もあります。どち...この記事を読む

財産の確認は別居や離婚を切り出す前に

相手方にすべての財産を開示する意思がないケースでは、財産分与前に預金を使われてしまったり、隠されてしまったりという可能性がでてきます。

そのようなリスクをできるだけ避けるために、財産の確認は離婚や別居を切り出す前に行うことをお勧めします。

また、銀行や証券会社、保険会社からの郵便物などから隠し財産を発見できることがありますが、別居後では郵便物の確認もできなくなってしまいます。

弁護士から離婚相手への通帳の開示請求

開示を求めても応じてくれない場合や、想定よりも開示された預貯金が少ないなど、財産隠しが疑われる場合、当人同士の話し合いで解決することは難しいでしょう。

開示の必要性を相手が理解していないような場合、弁護士を通じて相手へ開示を求めることで、応じさせられることがあります。

離婚を考えている相手方と直接交渉するより、交渉のプロである弁護士に任せたほうが安心でしょう。

弁護士会照会

弁護士からの働きかけによっても開示に応じない場合、弁護士会照会制度を利用して財産を調べる方法があります。

弁護士会照会とは、弁護士法で定められている制度で、弁護士が依頼された案件について必要な情報を金融機関や生命保険会社へ問い合わせする仕組みです。

弁護士会照会の流れ

弁護士会照会は、弁護士個人が行うものではなく、弁護士会が認めた場合に照会を行うものです。

具体的な流れをみていきましょう。

- 離婚弁護士へ相談

- 弁護士が弁護士会に申出書を提出

- 照会申出書が弁護士会で審査される

- 弁護士会から銀行などへ照会が行われる

- 照会先から弁護士会へ回答され、弁護士へ回答が届く

離婚弁護士へ相談

弁護士会照会は、弁護士へ依頼した場合にのみ利用できる制度です。離婚・財産分与問題に詳しい弁護士に相談し、依頼します。

弁護士が弁護士会に申出書を提出

所属する弁護士会へ照会の内容とその理由を記した照会申出書が提出されます。

| 調査できる財産 | 照会先 |

|---|---|

| 預貯金 | 銀行の各支店 |

| 退職金 | 勤務先 |

| 株式 | 証券会社 |

| 不動産 | 不動産が所在する市区町村 |

弁護士会照会を利用できるのは照会先がわかっているときのみです。

つまり、照会を行う銀行の支店名や不動産の所在地がわかっていないと照会できません。

照会申出書が弁護士会で審査される

弁護士会では、照会を必要とする事情と、照会を行うことの相当性が審査されます。

弁護士会から銀行などへ照会が行われる

照会理由から必要性および相当性が認められる場合のみ、弁護士会から銀行などの照会先へ照会が行われます。

照会先から弁護士会へ回答され、弁護士へ回答が届く

回答についても、弁護士や依頼者へ直接送られるわけではなく、弁護士会を通します。

また、弁護士会照会は弁護士法で定められている制度ですから、基本的には回答されるはずなのですが、個人情報保護法を理由として回答を拒否されるケースもあります。

弁護士会照会の手数料

弁護士会への照会手数料は、所属の弁護士会や内容によって異なりますが、1件につき8,000円~1万円程度です。

調査嘱託

相手が開示に応じない場合のもう一つの方法として、調査嘱託があります。

調査嘱託は、裁判が行われていて、その裁判に関わる情報を調べたい場合に裁判所を通して情報開示を求める手続きです。

調査嘱託の流れ

弁護士会照会はどのタイミングでも申し出ることが可能ですが、調査嘱託は調停や裁判手続きが始まってから利用できる手続きです。

具体的な流れをみていきましょう。

- 調停・裁判の手続きを進める

- 調査嘱託申立書を裁判所に提出

- 裁判所が調査嘱託の採否を決定

- 裁判所から嘱託先に問い合わせる

- 嘱託先から裁判所へ回答が送られ、当事者へ連絡がいく

調停・裁判の手続きを進める

調査嘱託は弁護士ではなく裁判所を介して進める手続きなので、調停や裁判の手続きが開始されている必要があります。

調査嘱託申立書を裁判所に提出

証明すべき事実、嘱託先、調査事項などを記載した調査嘱託申立書を裁判所へ提出します。調査嘱託で裁判所へ支払う手数料はありませんが、郵送代が必要です。

裁判所が調査嘱託の採否を決定

裁判所が、調査嘱託を採用することが裁判のために必要かどうかを判断します。金融機関の全支店への照会や長期間の履歴の照会には応じてもらえません。

裁判所から嘱託先に問い合わせる

裁判所が調査嘱託を必要と判断した際は、嘱託先へ問い合わせをします。

嘱託先から裁判所へ回答が送られ、当事者へ連絡がいく

裁判所へ回答があれば、連絡が来ます。内容を確認するには閲覧謄写の申請が必要です。

調査嘱託は弁護士会照会に比べて回答を得やすいのですが、必ずしも回答されるとは限りません。

離婚でよくある財産隠しのパターン

離婚の際は、相手へ財産分与をしたくないと考えるケースも多く、さまざまな方法で財産隠しをされることがあります。

ここでは、よくあるパターンについてみていきます。

銀行預金の隠し口座

配偶者の知らない口座を作り、預貯金を隠すというのはよくあるパターンです。自宅から離れた場所の銀行をわざわざ利用している場合もあるでしょう。

ネット銀行への預貯金

ネット銀行を利用するパターンもあります。通帳がないため通常の隠し口座よりもみつけにくいと思われます。

株式などの証券

株式などの証券に換えて隠している場合もあるでしょう。預金口座は配偶者に教えていても、証券口座は隠している、ということもあります。

貸金庫の利用

貸金庫を利用して、通帳や貴金属などを保管しておく、というパターンもあります。貸金庫の鍵やカードなどは、通帳よりも隠しやすいかもしれません。

不動産の保有

配偶者に内緒で不動産を購入しているケースもあります。投資用のマンションを購入して隠しているような場合です。

現金などのへそくり

現金で所持したまま隠している場合もあります。いわゆるタンス預金ですね。第三者の手にあるわけではないので、開示請求や調査嘱託もできません。

骨董品・絵画などの美術品

財産を絵画や骨董品などに変えて隠すパターンもあります。評価額がわかりづらく、見つけにくい場合もあるでしょう。

「使ってしまった」と主張してくる

預金などを引き出して使ってしまったと主張される場合や、実際に使ってしまうケースもあります。不動産を勝手に売却して、売ったお金を使ってしまったりということも考えられるでしょう。

離婚する夫(妻)が解約した口座も調査できる?

離婚相手が隠し持っていた口座を、財産分与で見つからないように解約していた場合はどうでしょうか。

既に解約済みの口座に関する情報開示は、弁護士会による弁護士会照会では金融機関から開示を拒否される可能性が高いです。

調査嘱託であれば、「裁判所が離婚の財産分与を巡る調停または訴訟のために情報が必要と開示を求めた」という前提を考慮し、金融機関が調査に乗り出してくれる可能性はあります。

銀行名と支店名の特定は必要

ただし、調査嘱託を依頼する際は、銀行名と支店名を特定して裁判所へ調査嘱託を申し立て、裁判所側の審査に通る必要があります。

ただ漠然と「どこかの銀行の、どこかの支店にある夫(妻)の口座を探して!」とオーダーしたところで情報開示はまず認められないでしょう。

解約後の口座に関する情報を、どういう形で、どこまで開示してもらえるかは、銀行・金融機関によっても対応が異なります。

調査する側としては、なぜその情報が必要なのか、意図の正しく伝わる形で調査嘱託を申し立てることが重要になってきます。

離婚する夫(妻)の財産隠しは罪になる?

財産分与の対象となる財産を隠されてしまうと、本来なら受け取れるはずの財産が少なくなり、その後の生活に支障をきたす可能性もあります。

しかし、配偶者による財産隠しで刑事責任には問われません。刑法には、親族相盗例という規定があり、一定の親族間では窃盗罪や詐欺罪の刑が免除されるからです。

離婚する当事者同士である以上、相手の財産隠しに、犯罪では?とつい考えてしまう心情は理解できますが、法的に罪が免除される以上、隠された財産の存在について根拠をもって指摘できない限り、相手の責任を問うことはできません。

民事では損害賠償請求ができる

ただし、財産隠しが判明した場合、財産分与のやり直しができる場合もあります。加えて、民事上の損害賠償請求が可能なケースもあります。

なお、財産分与の請求権について、消滅時効は離婚成立の日から2年ですので注意しましょう。

離婚相手の財産調査のポイント

離婚を考えたとき、相手の財産を把握することは非常に重要です。それでは、離婚する相手の財産を調査する際にはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

離婚相手の保有財産の調査を行うにあたり、押さえておきたいポイントについて見ていきましょう。

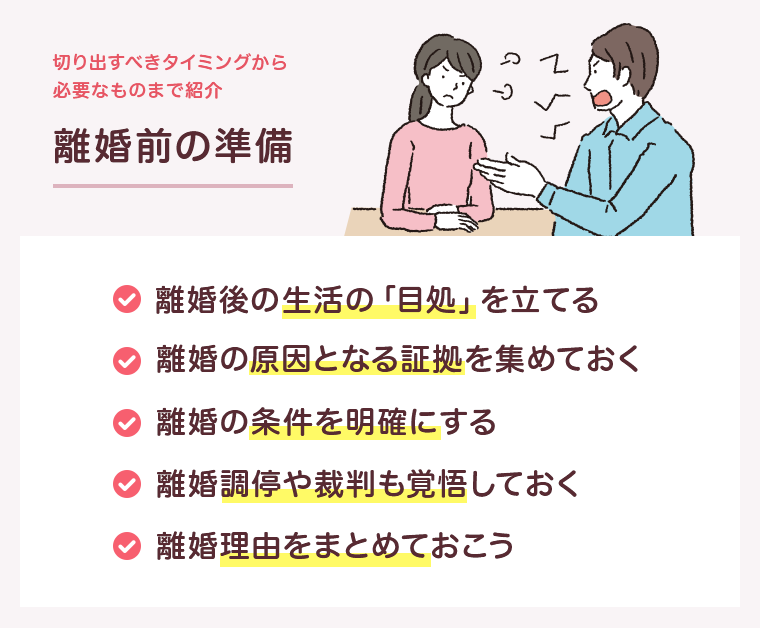

保有財産の確認は離婚を切り出す前に

可能であれば、離婚を切り出す前に相手の保有している財産を確認することをおすすめします。

離婚を切り出した後では相手が「離婚するならなるべく財産は渡したくない」と考えるのも無理はありません。

財産を確保するため、自分の財産を正直に開示しないなど、相手に警戒した対応を取られてしまうおそれがあります。

離婚を切り出す前なら、家計や支払いの兼ね合いで相手の行動や銀行口座などを確認するのはごく自然なことです。

離婚の意思ありと気づかれる前に、相手の保有財産を把握し、資料として取りまとめておきましょう。

同居中は相手の財産を把握するチャンス

離婚前に別居するご夫婦も多いですが、財産調査は同居中に行うほうがよいでしょう。

同居中なら、自宅にある通帳や証券、郵便物のチェックなどができるため、財産の確認をスムーズに行うことができます。

ただし、相手がまだ開けていない郵便物を勝手に開けるのはNGです。信書開封罪に問われることもあります。

こちらも読まれています離婚前に別居する場合の注意点!正しく別居する方法を解説 夫婦が離婚をしようとするとき、別居することが多いです。別居すると離婚が認められやすくなることがありますが、別居を強行する...この記事を読む

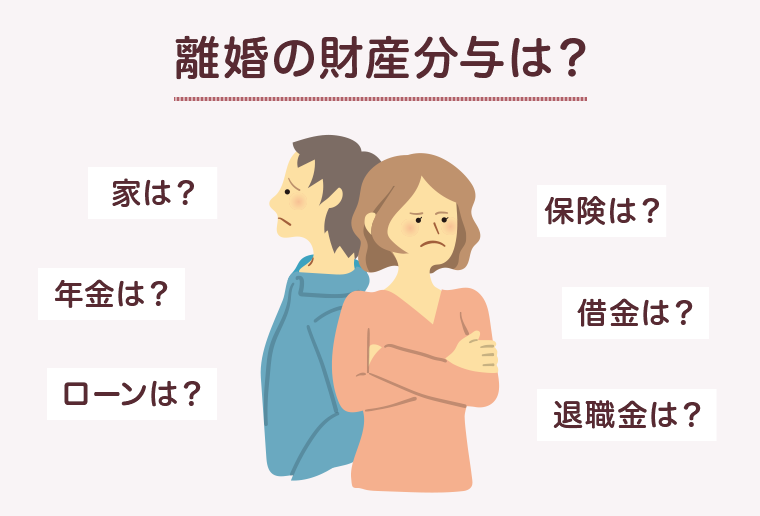

婚姻期間中に築いた財産は財産分与の対象に

婚姻期間中に築いた財産は基本的にはすべて財産分与の対象になります。相手名義の預貯金だからといって遠慮せずに調査しましょう。

離婚相手名義の自宅や相手が主に使っている車も、婚姻期間中に購入したものは財産分与の対象になります。株式や投資用不動産も同様です。

自分の財産の開示はほどほどで

離婚時には当然自分の財産も財産分与の対象となります。

しかしすべてを正直に開示しなくとも、何ら問題はありません。財産分与で取り分を少しでも多くしたければ、相手の財産はなるべく多く把握し、自分の財産は少なく申告したほうがよいのです。

ただし、相手も弁護士に依頼して開示を請求してきた場合、弁護士会請求や調査嘱託で関係先に問い合わせが行く可能性があります。

明らかな虚偽や、知られている可能性の高い口座の取引内容の開示を拒否することは避けたほうが無難です。

結婚前の貯金は別口座に

また、結婚前の貯金や、実家から贈与されたり相続した財産などは財産分与の対象となりません。

結婚前の財産は夫婦の共有口座とは分けるなどの工夫をするとよいでしょう。

離婚相手の財産調査を弁護士に相談するメリット

離婚の手続きにおいて、お金の問題は非常に神経をつかい、また、離婚後の生活への影響も大きいものです。

当事者間での話し合いはスムーズにいかないことも多く、財産の具体的な調査方法についてご存じの方は少ないでしょう。

弁護士に相談することで、このような負担やリスクを軽減できます。

夫(妻)の財産隠しに的確な対応が行える

離婚問題に詳しい弁護士ならば、離婚相手が隠した財産の確認方法や対処法など、的確な対応をアドバイスできます。

実務経験に基づいた豊富な知見をふまえ、相談者自身では気づけなかった財産についてもチェックすることが可能です。

弁護士への相談が、離婚相手に寄る財産隠しを防ぎ、分与財産の見過ごしによる損失を未然に防ぐことにつながります。

離婚相手に弁護士から開示請求できる

弁護士から連絡をして開示請求をすると、当事者からの請求よりも開示される可能性が高まります。

弁護士は相手方に対して財産開示の必要性を適切に伝えるとともに、弁護士からの連絡そのものが相手に対してのプレッシャーとなります。

また、弁護士であれば弁護士会照会などの法的手続きを用いて調査できることをふまえ、会社などの関係先への問い合わせなどを警戒し、相手が開示要求に応じてくることも少なくありません。

弁護士会照会で相手口座を調査できる

弁護士に相談していれば、弁護士会照会により相手の口座の情報などを調査できます。

照会には弁護士会の承認が必要ですが、弁護士会からの照会であること、また、法律で認められている制度であることから、回答を得られる可能性が高くなります。

調停・裁判も視野に対応してもらえる

離婚問題に詳しい弁護士なら、離婚手続きを進めるうえで、調停や裁判になった場合も視野に入れ、適切な対応をしてもらえます。

調停や裁判へ進んだ際に財産隠しが疑われる場合は調査嘱託の申し立てなどの対応も可能です。

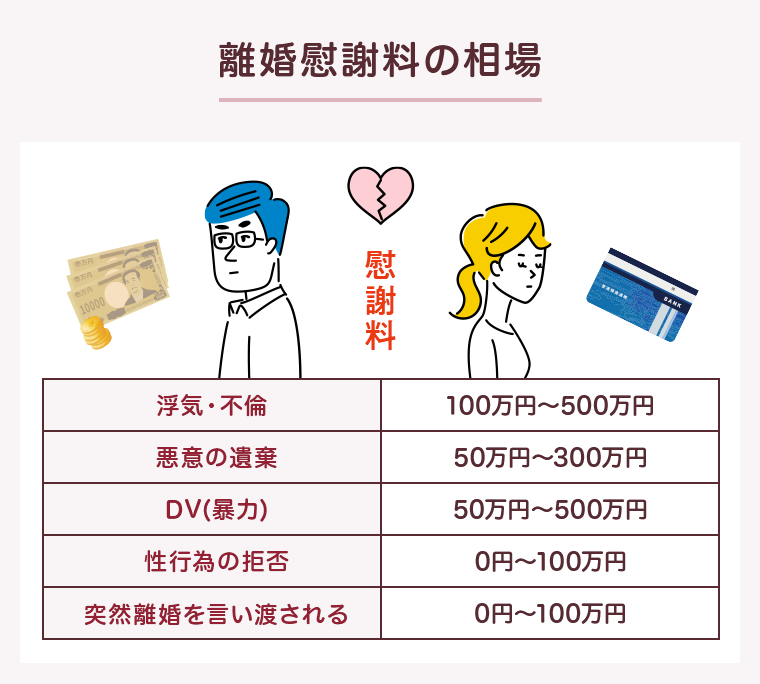

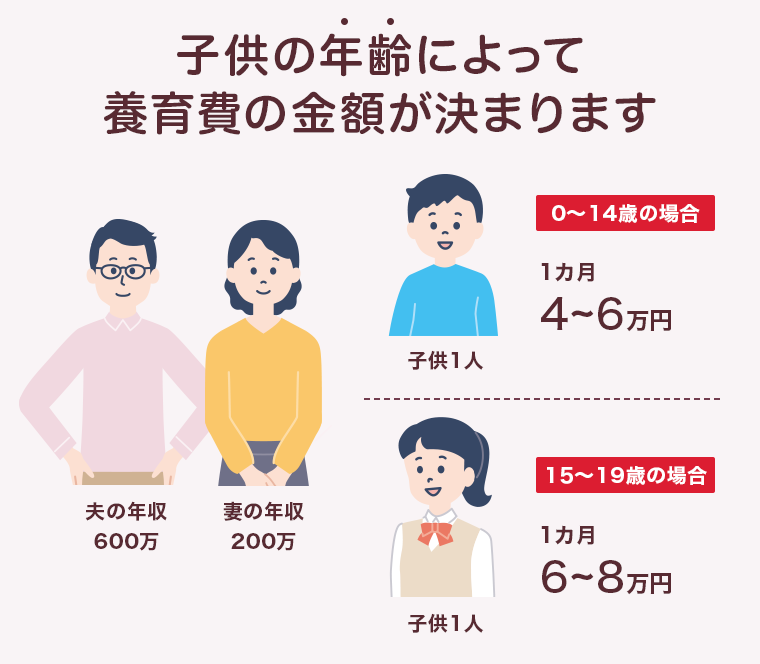

適正な財産分与・慰謝料金額を算出・請求できる

離婚の手続きをする際には慰謝料や財産分与の額を適正に算出することが重要です。離婚後の生活のためにも、なるべく多くの財産を得られるよう、弁護士に相談するのが得策です。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

離婚する相手の財産を調べたい、離婚相手の財産隠しが心配という方は離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

財産隠しが疑われる場合の対処方法や必要な手続きについて、適切なアドバイスを受けられます。

また、離婚後の財産分与については、請求期限が離婚成立の日から2年と短いため、弁護士へ相談して早期解決を目指しましょう。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている