離婚が子供に与える11の影響~ストレス・悪影響を抑える方法と伝え方のコツ

離婚を考えた時、子供への影響を考えない親はそういないでしょう。

離婚は子供に、「心理的影響」「生活への影響」「将来への影響」の3つの影響を与えます。

離婚による子供への悪影響を最小限に抑えるには、子供に親の愛情を伝えることはもちろん、離婚理由を丁寧に説明するなど、親の側の一定の配慮・対処が重要です。

本記事では、離婚が子供に与える主な影響を11項目リストアップし、その対処方法も解説します。

こちらも読まれています離婚前の準備完全マニュアル!必要なものから切り出すタイミングまで 離婚準備を始める前に離婚弁護士に相談すれば、正しい離婚準備の進め方を知り夫婦の財産や離婚慰謝料、親権、養育費の問題が早期...この記事を読む

目次[非表示]

離婚が子供に与える影響とは

親の離婚は、子供に大きな影響を及ぼします。

代表的な影響を大きく分けると

- 心理的影響

- 生活への影響

- 将来への影響

の3つが挙げられます。

いずれも親としては見過ごすことのできない影響ですが、子供に及ぼす事柄をよく知り理解することで、離婚による子供への悪影響を最小限に抑え、子供に配慮した形での離婚が可能になります。

以下では、離婚が子供に与える影響11項目を上記の3つに分類して順に紹介します。

離婚による子供への心理的影響

悲しみ、精神的ショック

子供は、離婚により家庭が壊れたことに対する悲しみや精神的ショックを受けます。

家庭内のストレスが将来的な問題の引き金に

離婚で父母の一方がいなくなり家族構成が変わること、家庭環境の変化に伴い家事分担や食事時間・就寝時間といった家庭内のルールの変化などは、子供に多くの悲しみや精神的ショック、ストレスを与えます。

子供への悪影響、不安やストレスを与えることを懸念し、離婚を躊躇する親も少なくありません。

それでも父と母が不仲な状況のままでは子供が不安を感じたり、いつか両親が離婚するのではという「恐れ」を抱かせる結果となります。

両親の問題が子供の健全な育成を妨げるおそれ

両親が仲違いしている、団らんの時間が無い、親から十分な愛情を受けていない等、子供が望む家庭とは別のものになると、子供の精神バランスは均衡を取りづらくなり、将来的な精神不安、学力の低下、対人恐怖などの問題の発生につながりやすくなります。

親の離婚による心理的影響が、以後で述べる様々な具体的影響の根本原因、言わば引き金となるのです。

こうした状況を避けるためには、子供がどのようなことを考え、悩んでいるのかを考え、大きな愛情で子供のストレスを和らげてあげることが重要です。

離婚による子供の生活への影響

離婚により、実生活の中で両親が揃わない生活に移行する流れで、子供には実生活での影響も発生します。

離婚による子供の生活への影響として代表的なものを6つ取り上げます。

引っ越しによる生活の変化

離婚に伴い、現在の住まいから子供とともに転居するケースは多いです。

その場合、現在の通学先(通園先)から転校(転園)する必要があります。

これまでにできた友達と離れ、新しい学校(幼稚園・保育園)や地域に馴染む努力をするのは、子供に大きなストレスがかかるでしょう。

生活水準・経済状況の悪化

離婚でひとり親になると、生活水準・経済状況が厳しくなりがちです。

ご自身が専業主婦(主夫)や非正規雇用の場合はもちろんのこと、これまで正規雇用で働いていた場合でも、離婚により家事育児の負担が増えれば仕事に集中しづらくなり収入が落ちる場合があります。

子供の姓の変更による影響

離婚により母親が旧姓に戻す際に、子供も母親の旧姓に変更する手続きを取ることは少なくありません。

しかしながら、慣れ親しんだ姓から急に新しい姓に変わることは子供に戸惑いや不安をもたらします。

また、友達に姓の変更理由を詮索されるケースもあり、そのことで子供が傷つく恐れがあります。

別居親と離れ離れでの生活

親の離婚で、今まで共に暮らしてきた親の片方と離れ離れになることは、子供に大きな喪失感を与えます。

子供は別居親に対し「自分は嫌われてしまった」「今後は父親(母親)に会えることは二度とない」などと思い、見捨てられ不安を抱きがちです。

親と過ごせる時間の減少

離婚後、同居親は自分一人の収入で生活を賄う必要があるため、仕事が忙しくなり子供と過ごす時間が減りがちです。

また、一人で家事をせねばならず子供をかまう余裕がなくなることも考えられます。

いじめや不登校のリスク

夫婦の3組に1組は離婚するというものの、離婚家庭はまだ少数派です。

親の離婚をきっかけとして、片親であることをあげつらうように、子供が周囲からいじめを受ける可能性はゼロではありません。

また、いじめがきっかけで子供が不登校になることも考えられます。

離婚による子供の将来への悪影響

残念ながら、両親の離婚をきかっけに子供が抱える精神的問題は子供の成長・成育にも反映され、最終的に子供自身の将来にも悪影響を及ぼします。

その具体例は以下の通りです。

学業成績や社会的地位の低下

離婚による環境の変化は子供にストレスを与え、学習意欲や学習時の集中力の低下をもたらします。

また、一概には言えませんが、学業成績がふるわなければ社会に出たあとの地位を築くのも難しくなるでしょう。

心理的リスクの上昇

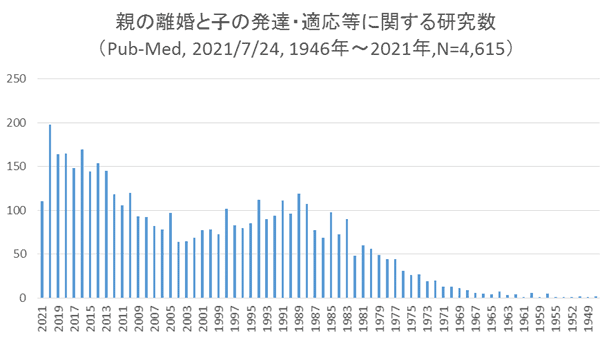

両親の離婚による子供の心理的リスクへの影響は、先行研究で多数指摘されています。

実際、法務省の家族法制部会第5回会議(2021年7月27日)の資料でも、以下のように述べられています。

夫婦間葛藤が子どもの発達や適応の多側面(情緒的:不安や抑うつ等、行動的:非行や攻撃・逸脱した不服従・不登校等、知的:認知発達や学業成績)にネガティブな影響を及ぼすことは多くの発達心理学的な研究から明らかにされてきており、離婚前後の時期での子どもの大きなストレス源となる

法務省 家族法制部会第5回会議(2021年7月27日)資料 『父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について』より引用(PDFファイル)

本資料は『親の離婚と子の発達・適応等に関する研究数』のデータを挙げた上で、先進国における「多くの心理学的・精神医学的・小児科学的研究」の研究成果として、離婚にともなう子供への心理的リスクが存在することを示唆しています。

法務省 家族法制部会第5回会議(2021年7月27日)資料 『父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について』より引用(PDFファイル)

こうした子供の心理的リスクへの影響については、民間で現在も盛んな研究が行われています。

神戸親和女子大学客員教授の棚瀬一代氏はその著書の中で、ペンシルベニア州立大学のポール・R・アマート(アマト)氏の研究を引用し、

親の離婚は子どものライフ・コースにまで影響を及ぼしていた。つまり、非離別家庭で育った人と比べて、離別家庭で育った人たちは、心理的適応度(中略)がおしなべて低く

棚瀬一代『離婚で壊れる子どもたち-心理臨床家からの警告-』(光文社新書)p.77-78

と記しています。

こうした研究・レポートは、離婚が子どもの心理的な発育・成長に影響を及ぼし、将来的な適応障害、精神病等につながるおそれがあることを指し示しています。

子供が結婚した際の離婚率の上昇

親の離婚を経験した子供は、親から「夫婦間での問題解決のためのコミュニケーション」や「夫婦関係を維持するためのソーシャルスキル」を学ぶ機会が少なくなります。

その結果、自身が結婚した際に、配偶者と適切な関係を築くことが困難になり、非離婚家庭で育った子供と比べて離婚率が上昇します。

将来的な飲酒・喫煙率の増加

ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)のレベッカ・レーシー氏の調査によると、離婚や死別で早くに父親か母親を失う経験をした子ども(7歳までに生物学上の親が不在となった子ども)は、11歳までに喫煙に走る可能性がそうでない子どもよりも2倍以上高いことが分かっています。

また、飲酒についても同様の傾向がみられ、親を失う原因が離婚であれ死別であれ、こうした相関は共通しているとの研究結果が出ています。

参考:11歳までの子どもの喫煙、親と別れたケースで倍増 英調査 – CNN.co.jp

離婚の子供の捉え方

一般的に、子供は親の離婚をネガティブに捉える傾向にあります。

具体的な内容は以下の通りです。

自分が育った家庭の喪失・否定

子供にとって親の離婚はすなわち、自分の育った家庭が壊れることを意味します。

自分が育った家庭に対する喪失感は深く、しょせんは壊れた家庭なんだと自分の家庭を否定するようになります。

親に捨てられる不安感

子供は、別居親に対しては自分が見捨てられたと感じ、同居親に対してもまた同じように見捨てられるのではないかという不安感を抱きます。

愛着ある親が離れることへの孤独感

愛着関係を築いてきた親と離れれば、子供は寂しさ、もっと言えば孤独感を抱えるケースは多いです。

自分が原因では?と自責の念を深める

離婚原因を自分に求める子供は少なくありません。「自分が良い子じゃないから両親が不仲なんだ」と考え、自分を責めます。

愛情を信じづらくなる

子供がカップルを思い描くとき、参考にするのは最も身近な存在の両親です。その両親の離婚は、カップル間の愛情を信じづらくします。その結果、成長し恋人・配偶者ができたときも、「どうせいつかは別れるに違いない」と疑心暗鬼になり、相手の愛情を不必要なまでに試したり自暴自棄な行動を取ったりする可能性があり、結果的に関係が破綻する場合があります。

依存的性質につながる可能性

離婚により強い寂しさ・孤独感を抱いた子供は、心身に悪影響を及ぼすものに依存しやすくなります。前述のレベッカ・レーシー氏の調査でも、喫煙や飲酒リスクの高さは分かっていますし、その他にも薬物依存や性依存などに陥るケースもあります。親の離婚は、子供を依存的性質してしまう可能性があると言えるでしょう。

子供の年齢関係なく親の離婚は子供にショックを与える

子供は両親の愛情を受けてはじめて「守られている」という安心感を持ち、人や物への愛情、愛着を示すようになります。しかし、両親や家族からの愛情が十分でなければ「捨てられる」という不安を感じ、愛情に疑問を感じ「苦しみ」を抱えるようになります。

こうした苦しみ・不安は、子供の年齢に関係なく現れます。例えば、0歳~1歳の子供でも、両親がいがみ合っている状況では、大きな不安や恐怖を感じているのです。また小学生になると、親の様子から緊張を感じ取ったり、親に仲良くして欲しいとの願いから、仲を取り持とうとする子供もいます。

このほかも、親が喜んでくれるような「よい子」を演じる子供や、面白いことをして和まそうと気を使う子供もいるなど、大人以上に子供は気を遣い傷つき生きているのです。実際、両親以上にストレスを感じながら、毎日を過ごす子供の姿も珍しくなく、親の精神の不安が、子供に悪い影響を与えています。

こうした状況から、徐々に「心の傷が回復」できれば良いのですが、成長とともに反抗をする子供、精神疾患を抱える子供、何らかの依存症を抱えるこども、老化現象が平均よりも早く現れる子供も少なくありません。

幼少期に受けたショックは、(彼らが)大人になった後も続いているのです。とはいえ離婚をしないまま、いがみ合っている状況も良くありません。

家族にとって最良の方法が「離婚」というのなら、子供の精神的不安やストレスが無い方法を考え、彼らが安心して暮らせる生活を作ってあげてください。

離婚による子供への悪影響を抑える方法

では、どうしたら離婚が子供に与える悪影響を少なくできるでしょうか?

離婚の理由をきちんと伝える

まず大切なのは、自分達夫婦がなぜ離婚するのかを正直に子供に伝える必要があります。離婚理由を伝えなかったり曖昧に伝えたりすると、子供は「自分のせいだ」と思って精神的に不安定になってしまいます。また、嘘の理由を伝え、それが発覚した場合には、子供からの信頼を失うことにもなりかねません。

そのため、

- お父さんとお母さんは、こういうところの考え方が合わない(※曖昧な表現ではなく具体例を挙げて考え方の不一致を説明する)

- お父さん(お母さん)に他に好きな人ができた

など離婚理由をわかりやすく伝えましょう。ただし、子供の発達段階に応じた説明になるよう配慮することは大切です。

子供の気持ちを聞く

離婚は当事者夫婦だけではなく、子供にも心理面・生活面で大きな影響を与えます。

したがって、親は可能な限り時間を設け、子供の気持ちを真摯に聞きましょう。

子供は今の気持ちを言葉にすることで、混沌としていた心の中を少しずつ整理でき、また、親が子供の気持ちを受け止めてくれることで、抱いていた不安感、喪失感を最小限に抑えられます。

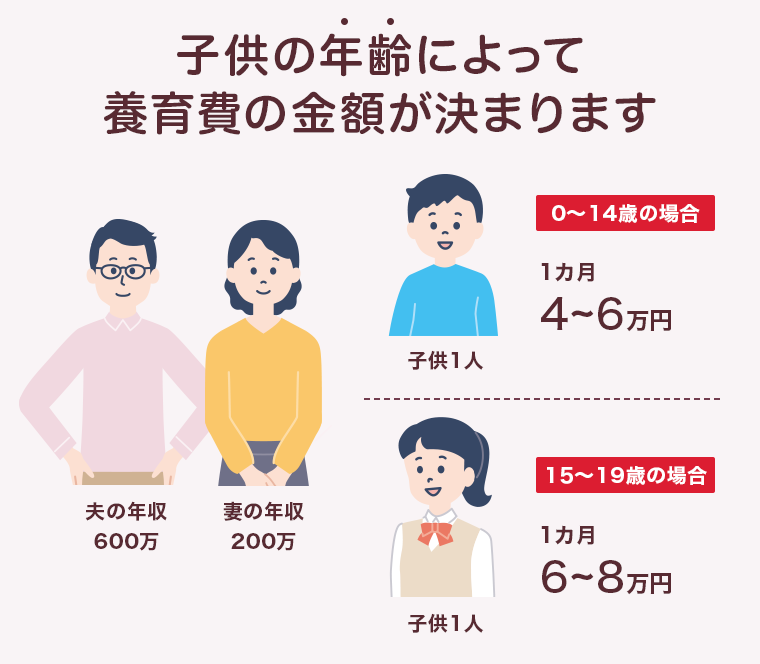

経済的な安定をキープする

すでに述べた通り、離婚家庭では同居親だけの収入になるうえに、同居親も家事育児の負担が自分だけに集中するため、仕事に集中しづらくなり経済状況が不安定になりがちです。

不安定な経済状況は、

- 離婚による引っ越し先の住環境の悪化

- 進学や習いごとの断念

- 私立校から公立校への不本意な転校

- 生活費の不足

といった事態を招きます。

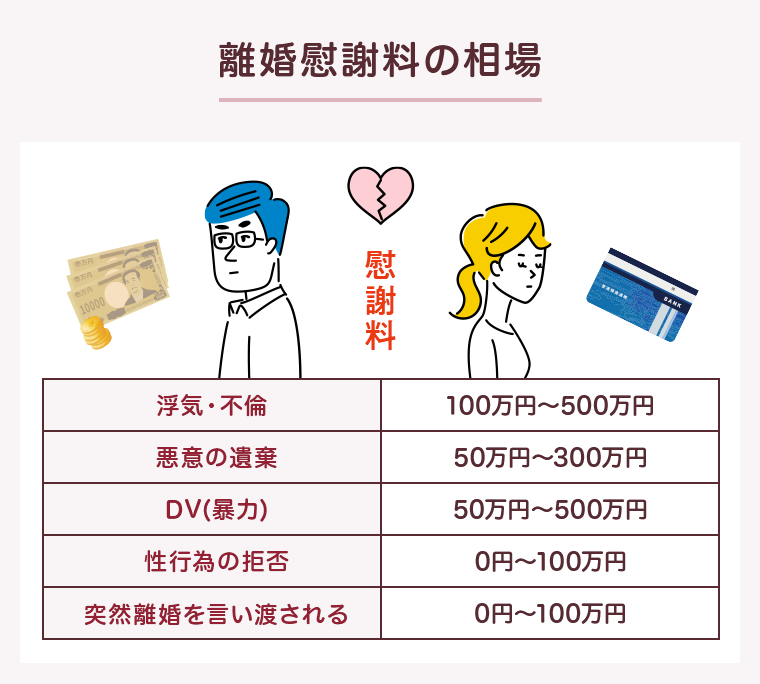

経済的な安定をキープするためには、離婚時、相手方にきちんと財産分与や養育費の請求をすることが重要です。

また、ひとり親家庭に対する行政からの手当や支援、奨学金制度なども、離婚前にしっかり調べておきましょう。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

離婚後も別居親と交流できるようにする

離婚後の夫婦は他人ですが、子供は片方の親と離れても親子関係があることに変わりはありません。

そのため、DVなどにより子供の安全や福祉が脅かされるケース以外は、離婚後も子供が別居親と交流できるようにしましょう。

具体的には、「面会日を作る」といった直接的な面会交流や「子供の写真や動画、手紙を送る」といった間接的な面会交流が挙げられます。

なお、子供によっては、同居親に遠慮して面会交流の希望を言い出しづらいことがあります。

ですから、子供の気持ちをよく聞いたうえで、子供に「別居親もあなたの親であることに変わりはなく、あなたを愛している。自分に遠慮することなく交流をもってほしい」と伝えることが大切です。

子供への影響に配慮した離婚の伝え方

それでは、子供に離婚を伝える際はどういったことに配慮すべきでしょうか?

子供への愛情は変わらないことを伝える

最も大切なのは、離婚後も、両親ともに子供への愛情が変わらないことを伝えることです。

両親からの愛情は、ともすれば寂しさや孤独感を抱きやすい離婚家庭の子供の心をケアします。

子供が原因ではないとハッキリ伝える

そして、離婚が子供のせいではないことを十分に理解してもらいましょう。

離婚家庭の子供は「離婚は自分が悪い子だからだ」「自分のせいだ」と思いがちです。

こうした誤解を払拭するために、本当の離婚理由をきちんと伝えることが大切です。

嘘をつかない

子供が幼いときに離婚したケースでは、子供は別居親の記憶が薄いため、「お父さん(お母さん)は病死した」「最初からシングルで産んだ」などと嘘の説明をされ、それを信じ込む場合があります。

ですが、これはNGです。嘘が発覚した場合、子供は親を信頼できなくなり、深く傷付きます。

離婚理由などを話す場合は、子供の発達段階に応じた伝え方で、事実をきちんと伝えましょう。

相手の悪口を言わない

子供にとっては、父親も母親も大事な親に変わりありません。

片方の親がもう片方の親をあしざまに言うことは、子供の心に大きな傷を負わせます。

自分が相手を恨んでいても、子供の前では相手の悪口は言わず、何か説明が必要になった際も事実のみを冷静に伝えることを心がけましょう。

子供の気持ちをしっかり聞く

子供の中には、離婚に動揺したり不安を感じたりしていても、親の手前平静を装う場合があります。

ですが、離婚で子供が受ける心理的影響は大きく、心の中には悲しみや不安が渦巻いている可能性が高いです。

これを解決するためには、意識的に子供との時間を設けコミュニケーションを取り、子供の気持ちを聞くようにしましょう。

ただし、コミュニケーションは、いきなり子供の悩みを聞き出せばいいというものではなく、何気ない日常会話を交わしたり同じ空間をともにしたりする中で、子供がみずから悩みや気持ちを話し出すのを待ち、話に対しても頭から否定せず傾聴することが大切です。

離れていても親であることを伝える

離婚家庭の子供は別居親に対し、ともすると「捨てられた」「自分が悪い子だから置いていかれた」「自分はもう愛されていない」と悲嘆しがちです。

これらの思いは自己肯定感の低下をもたらし、その後の成長にも悪影響を及ぼします。

こうした事態を回避するには、「物理的に離れていても、別居親は変わらず子供を愛している」ことを子供に何度も伝えることや、別居親との面会交流を行うことが有効です。

子供に影響の少ない離婚のタイミングは?

同じ離婚という結論に至るとしても、その時期はなるべく子供への影響が少ない時を選びたいものです。では、最適なタイミングはいつでしょうか?

子供が乳幼児の時期

子供の乳幼児期は、別居親に対する記憶がない・薄い場合も多く子供への悪影響が少ないという考え方があります。

ただし、乳児期と幼児期には、それぞれ異なる離婚時の注意点があります。

乳児(0歳・1歳・2歳)

乳児期は子供がまだ話せず、別居親についても記憶として覚えていないくらいの時期です。

乳児は離婚による環境変化を察知し不安を抱いても、気持ちを伝えることができません。

ですから、積極的にスキンシップを取る、一緒に過ごすなどして、心の安定に不可欠な「親との愛着関係」や「きずな」を作ることを心がけましょう。

子供が1歳、2歳くらいになると、大人の声色や顔色をうかがうようになります。

子供が寂しさを感じないよう、赤ちゃんをできるだけ一人にしないよう「一緒に過ごせる時間」を長く取るようにして、愛情を十分に与えてください。

シングルマザーとして働きはじめても子供との時間は大事に

シングルマザーの方は、3歳頃から子供を預け、働き始めることが多いと言われています。

しかし、仕事を優先してしまうと(子供が)家族がいないという不安や悲しみを感じてしまいます。

子供をできる限り一人にしないよう、団らんの時間や一緒に食事を取る時間を取るようにしてください。

幼児(3歳・4歳・5歳)

幼児期は、子供と会話でコミュニケーションが取れ、別居親についての記憶も残るくらいの時期です。

この時期は、子供が幼稚園・保育園に入ることで、他の子供と自分との違いを意識し始めます。

そのため親は、子供から「他の子供は両親がそろっているのに、自分にはなぜ父(母)がいないのか」と疑問を投げかけられることが多いです。

その際には、曖昧な回答や場当たり的な嘘をつかずに、なぜ父親(もしくは母親)がいないのか、本人が納得できるまで落ち着いて丁寧に離婚の事実を伝えるようにしましょう。

そして、自分が「○○ちゃんのことを愛している」ということ、不在の親(非親権者)も子供を愛していることを(子供の目をみて)子供に伝わりやすい言葉と言い方で語りかけることが重要です。

親が真摯に向き合ってくれる姿勢が、子供の不安を和らげます。

離婚相手の悪口は子供を傷つける

一番やってはいけないのは、もう一方の非親権者を悪くいうことや、子供の敵として扱うことです。

間違っても「お父さんがお母さんを悲しませたから、離れ離れになった」などとは言ってはいけません。

あなたにとっては憎き相手であっても、子供にとっては「自分の親」に変わりありません。

いかなる時も、非親権者を悪く言うことは子供にとって悪影響です。子供の前で、親の悪口を言うのは絶対に止めてください。

卒業~新入学のタイミング

離婚で姓を変えたり転居したりする場合、卒業~新入学で学校が変わる時期がベストです。

在校途中にそれらを行うと、周囲から家庭事情を詮索される恐れがありますが、卒業~新入学のタイミングであれば新たな環境でリスタートを切れるため、子供も環境適応しやすくなります。

小学生の子供に心がけたいケアの仕方

6歳~7歳になると、子供たちは「小学生」に上がります。

これまで以上に多くの子供や大人たちに接し、自分が置かれている立場だけでなく、両親の悲しみや苦しみも理解できる子供もいます。

その一方、小学生は成長の過渡期であり「多感な時期」に差し掛かる彼らに、離婚のことを理解させるのは酷なことです。

小学生であっても「十分に分かっているだろう」と安心をせず、子供の思いや、悲しみのシグナルを見落とさないようにしてください。

もし子供の不安を感じた時は、親も一度立ち止まって子供と向き合い、愛情をもって精神的なサポートに徹してあげてください。

中学進学を前に、子供の学費や生活費、経済的問題を解消しようと仕事に打ち込む親も多いのですが、6年間という貴重な「成長の時期」を軽視しないことが重要です。

子供にとって穏やかな時間が過ごせるよう、親子とも「愛情のある時間」を作れるようにしましょう。

こちらも読まれています離婚が子どもの生活に与える影響とは?離婚前に確かめておきたい9つのポイント 離婚によって子どもの生活は変わる。離婚前に子どもに与える影響を考え、離婚後も子どもが健やかな暮らしができるよう親権者や氏...この記事を読む

中学生の子供に心がけたいケアの仕方

中学生はまだ、あどけなさが残る子もいますが、学年が上がるにしたがい、多感な時期を迎えることになります。

中学生の子供に心がける「ケアの方法」は、子供の話をしっかり聞くことです。中学生になると、親と会話をしない子供も多く居ます。また学校で抱えている不安や悩みを誰にも相談できず、苦しむ子供も少なくありません。

子供が疎外感や孤独を感じないよう、子供の意見を尊重しながら(問題を抱えている場合は)親子間で話し合う機会を持つようにしましょう。

高校生の子供に心がけたいケアの仕方

高校生になると、親と仲良く「べったり」な子供もいれば、適度な距離感が保てる子供、親と折り合いが悪い子供など、それぞれの性格によって状況は異なります。

中には、親の離婚がスッキリ受け入れられる子供(=精神的に成熟した子供)もいれば、悲しみを友人が共有してくれるため精神的不安を解消できている子供(=悲しみが昇華できている)もいます。

その一方で、どこにも不安をぶつける相手が居ない(=情緒が安定しない)子供も少なくありません。

子供の個性により取るべきアプローチは異なりますが、親がアンテナを張って子供の成長をサポートすることが重要です。

子供に人生の選択肢を与えることに重点を

高校生の子供に心がける「ケアの方法」は、子供に心の余裕やゆとりを与え「選択肢の多い人生」を見せてあげることです。離婚をした後、家計の問題から、大学や短大、専門学校に進む(海外留学も含む)ことを家庭の事情で諦め、進学を断念する高校生もいます。

また、希望の学校に進学できたとしても、奨学金(返済が必要なもの)を借りてしまい、親子の関係がギクシャクする子供や、希望する学校に進学できなかったことが理由で傷つく若者も少なくありません。

もちろん、経済的に無理をするのはダメですが、子供にはできる限り、将来の可能性を閉ざさない方向で「進路の話し合い」をしてください。

そして経済的に無理な場合も、本人が納得できるようきちんと話し合いの場を持ち、場合によっては非親権者に追加で学費の負担をしてくれないか、頼んでみてください。

親の離婚以上に「夢を絶たれる」のは辛いことです。どんなに仕事が忙しくとも、子供が納得できるよう、親子で話し合いの時間を長く取るようにしましょう。

子供の成年後または大学卒業後

子供が成年に達したり大学を卒業したりする時期は、子供は精神的に成熟しているため、離婚が子供へ悪影響を及ぼす可能性は最も低いです。

成年後または大学卒業後の子供は、「親の離婚は親の問題である」と冷静に受け入れやすく、親には親の人生があることを尊重できるようになります。

子供に影響の出やすい離婚のタイミング

逆に、子供に影響が出やすい離婚のタイミングもあります。

在学途中での離婚・引っ越し

離婚によって引っ越しを余儀なくされた場合、子供は「親の離婚と引っ越しで友達と別れる」という二重の苦しみを味わうことになります。

このため、子供の将来を見据え『引っ越しをするのか/そのまま同じ場所に留まり続けるのか』考える必要があるでしょう。

実際、親権者を決定する際には「子供の環境が変わらない」ことを優先します。

引っ越しをすることで、離婚をしたことが周囲に知られないというメリットもありますが、引っ越しをすることで、仲が良い友達と別れるというデメリットもあるので覚えておきましょう。

離婚による引っ越しは子供と話し合って慎重に検討を

子供の気持ちを聞かないまま、引っ越しや離婚を決めるのは、子供にとって大きなストレスになります。

また引っ越しがきっかけで、新しい場所でいじめに遭う可能性も0ではありません。子供と常に対話をしながら、子供が生活しやすい環境を整えてあげてください。

こちらも読まれています離婚後の子どもの戸籍(姓)と名字の影響|学校や今後の人生に悪影響があるかも 母親が姓を変えても、職場や地域に「離婚をしたので」と言えば、それで済みます。ところが子どもは、学校や幼稚園で違う名字で呼...この記事を読む

子供が受験生の間

離婚のタイミングとして、子供に最も大きな影響が出る可能性があるのが、子供の受験期です。

受験期の子供は、自分の進路について、そもそも大きなストレスを抱えています。

受験の成否は子供の人生に関わるもので、同じタイミングで両親の不仲や離婚による生活の変化を起こしてしまうのは、子供にとってはかなり酷です。

受験費用や合格後の入学費用もふくめ、子供の教育費に大きなコストがかかるタイミングでもあるため、受験勉強の最中に家計の経済状況が大揺れするのも、子供にとっては将来の可能性が狭まるリスクとなり得ます。

子供が受験生の間は離婚を極力避けるべきだと言えるでしょう。

再婚は離婚以上に子供に影響する可能性

離婚後「再婚をする」場合も、離婚のとき以上に子供の気持ちを考え「何がベストな方法か」慎重に将来設計を立てる必要があります。

再婚をすることで、子供が幸せになれば良いのですが、子供と再婚相手の折り合いが悪い、再婚相手の連れ子との折り合いが悪い場合、子供が孤立してしまう可能性があります。

自分の恋愛を優先するあまり、子供の心を傷つけたり、家庭内で不和が起こらないようにしましょう。

実際に「再婚」は自分一人の問題ではありません。家族全体の問題なので、家族間でよく話し合った上で結論を出してください。

こちらも読まれています子連れ再婚はうまくいく?子連れ再婚の悩みとは? 子連れ再婚には、初婚のときとは違った悩みがあります。それは、結婚相手と子どもとの関係です。義理の親子関係を良好にし、家族...この記事を読む

まとめ

離婚による子供への影響は、適正な対処方法で最小限に

離婚は子供に、心理的影響、生活への影響、将来への影響という3つの影響を及ぼします。

ですが、離婚によるこれらの影響を最小限に抑える方法はあります。

特に重要なのは、悲しみや精神的ショックを受けている子供に、両親ともに離婚後も子供への愛情は変わらないこと、子供は父母のどちらもが深く愛していることを伝えることです。

そのうえで、これまでに述べた対処方法で、不安定になりがちな子供の心をフォローしましょう。

子供の経済的安定のためには弁護士への相談も

なお、子供を経済的に安定させ、生活水準を維持したり希望の進路に進ませてあげたりするためには、離婚前に弁護士に相談し、相手方に財産分与や養育費の請求をきちんと行うという方法があります。

弁護士に相談すれば、当事者同士ではまとまりにくい離婚条件も、法律のプロとして依頼者に有利にまとまるよう活動してくれます。離婚問題でお悩みの場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている