離婚調停で母親が親権争いに勝つ方法!不利になる条件とは?

離婚調停において母親が親権を獲得できるかどうかは、今までの育児実績・生活態度・健康状態・子どもの年齢など様々な要素によって左右されます。専業主婦であること、有責配偶者であることは、そこまで親権に影響を及ぼさないと言われています。しかし子どもが15歳以上ですと本人の選択が最重視されるので、母親としては子どもの意思を尊重するしかありません。

目次[非表示]

離婚において母親が親権者として有利なのは本当?

離婚全体の9割で、母親が親権を獲得している

「親権は母親有利」と耳にしたことがある方は、多いのではないでしょうか。まずは実際のデータを見て、その真偽を確認してみましょう。

平成28年司法統計「『離婚』の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち未成年の子の処置をすべき件数 親権者別 全家庭裁判所」によると、離婚総数20,691件のうち、母親が親権を獲得できたのは19,314件。実に93%もの割合を占めていることが、明らかになっています。

親権者を決めるポイントは「子どもの利益と福祉」

親権者の決定においてもっとも重要視されるのは、「子どもの幸せ(利益と福祉)」です。父母のどちらと一緒に住んだ方が、子どもが安心して健康に暮らせるのかということです。

「子どもの幸せ」という漠然とした基準をもう少し具体化したのが、

- 現状維持の原則(継続性の原則)

- 母性優先の原則

- 兄弟不分離の原則

などのルールです。

現状維持の原則

「現状維持の原則」は、急激な変化は子どもの精神的負担になるため、今現在子育てしている親が親権者となるべきだという考え方です。日本では主に母親が育児を担うことが多いため、この原則では母親が有利となる可能性が高いでしょう。

母性優先の原則

「母性優先の原則」は、幼い子ども(10歳以下ぐらいが目安)は母親と一緒に暮らすことが望ましいとする考え方。15歳以上になると、子どもの意思が尊重されるようになります。

兄弟不分離の原則

そして「兄弟不分離の原則」は、幼い兄弟姉妹は一緒に暮らした方が心身の発育に良いとする考え方です。

「現状維持の原則」「母性優先の原則」から、母親有利になる可能性

3つの原則のうち、特に現状維持の原則・母性優先の原則から、親権争いでは一般的に母親が有利になる可能性が高いです。

しかし「母親有利」なのは、あくまでも全体的な傾向です。母親だからといって必ず親権が取れるとは限らず、個別具体的な判断に委ねられるということを理解しておきましょう。

こちらも読まれています離婚後に親が子どもの幸せのために守るべき約束とは? 養育費を払うこと、そして子どもの健やかな成長を共に願うことは、離婚後の夫婦に課せられた大切な約束です。どんなことがあって...この記事を読む

離婚で母親が親権を勝ち取るためのポイント

育児実績・愛情の度合い・経済力・協力の有無などが総合的に判断される

親権の決定は、ひとつの基準のみに基づいてされるものではありません。複数の事情を慎重に確認しながら、「どちらが子どもにとって良い環境か」を総合的に判断するというイメージを持ってください。

親権争いで離婚調停・裁判でチェックされる項目

離婚調停・裁判でチェックされる具体的な事項は、以下の通りです。

- これまでの子育て実績

- 子どもに対する愛情、子ども築いてきた信頼関係

- 心身ともに健康であること

- 子どもの年齢(10歳以下は母親有利)

- 子どもの意思(10歳以上は子どもの気持ちも考慮され、15歳以上は子どもの選択を尊重)

- 育児に充分な時間をかけられること

- 経済的余裕があること

- 現在子どもと同居しているかどうか

- 居住環境

- 親族からの子育て支援・協力体制

- 面会交流についての積極性

養育費・公的扶助によって補える「経済的余裕」は必須ではない

ただし母親側の「経済的余裕」については必須ではなく、もしあれば“プラスアルファ”として加点されるというイメージです。もし専業主婦やパート勤務であっても、それが原因で親権者として不利になるとは言えません。

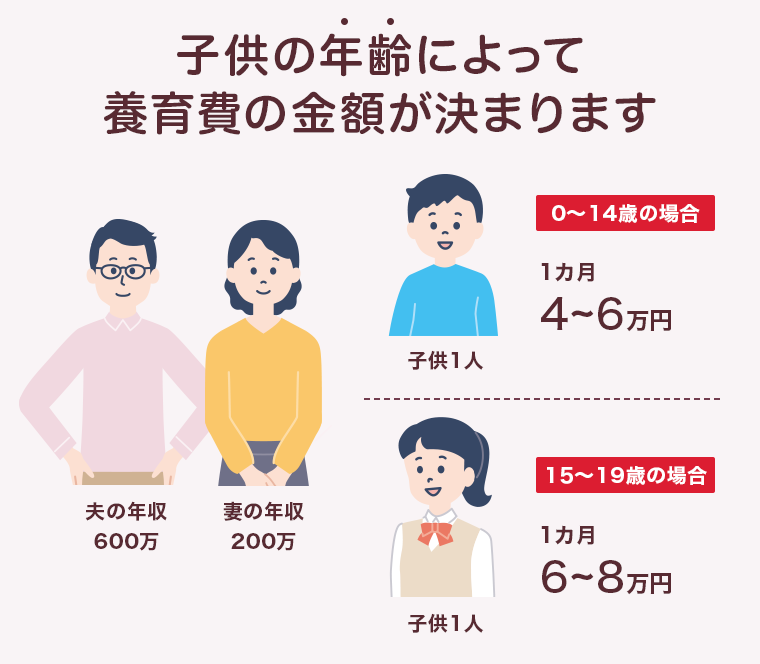

なぜなら、「経済的余裕」は父親から受け取る養育費や祖父母からの援助、公的扶助などにより補うこともできるからです。

たとえ今現在充分な経済力を有していなかったとしても、これまで子どもに誰よりも寄り添ってきた実績があるのであれば、胸を張って親権を主張しましょう。

こちらも読まれています子どものための経済的支援には、どんなものがある?~離婚後の子育て~ 子どもは社会の“宝物”。その大切な子どもたちがスクスクと育つよう、国や地方自治体ではさまざまな支援制度を設けています。上...この記事を読む

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

不貞行為の有責配偶者であるかどうかはあまり関係ない

不貞行為の有責配偶者が親権に影響を及ぼすかどうかについてですが、これは親権にはあまり関係ないと考えられます。

不貞行為はあくまでも夫婦関係の問題であって、子どもには無関係であるからです。もしも夫の不貞行為が原因で離婚した場合、「不貞行為をするような人間に親権を渡したくない」と思うかもしれません。しかし不貞行為を理由に「相手が親権者にふさわしくない」と主張することはできませんので、ご注意ください。

反対に、ご自分の不貞行為が原因で離婚に至った場合についても、親権を堂々と主張できるということです。

不貞行為が子どもに悪影響を及ぼしていた場合は親権獲得できない可能性

ただし、「不貞行為が子どもに悪影響を及ぼした」「不貞行為によって子どもを深く傷つけた」ケースについては、事情が異なります。

- 幼い子どもを自宅に独りぼっちで留守番させて不倫相手に遭っていた

- 育児放棄をして不倫にふけっていた

- 子どもがいる家に不倫相手を連れ込んで堂々と性行為をしていた

などの事情がある場合には、親権者として不適格と判断される可能性もあります。

離婚前に別居する際は子どもを連れていくこと

離婚前に別居をスタートする場合、子どもを一緒に連れていった方が親権を獲得できる可能性も高くなるでしょう。

冒頭で説明した通り、「現状維持の原則」というルールがあるため、離婚成立時に一緒に暮らしていた方が親権者として有利になります。

こちらも読まれています離婚前に別居する場合の注意点!正しく別居する方法を解説 夫婦が離婚をしようとするとき、別居することが多いです。別居すると離婚が認められやすくなることがありますが、別居を強行する...この記事を読む

子連れ別居の必要性を証明する「証拠」を確保しておこう

親権を巡って揉めている夫婦の場合、突然子連れで別居を始めると、相手が「連れ去り」だと主張してくるかもしれません。その場合に備えて、「どうしても子連れで別居するしかなかった理由」を証明できるようにしておきましょう。

たとえば、相手のモラハラ・DVで悩んでいたなどの場合は、その証拠を集めておきましょう。そして、自分自身と子どもの身の安全を守るためにやむを得ない別居だったと反論できるようにしておきましょう。

子連れ別居の有名な判例「100日面会交流事件」

子連れ別居の可否を巡って争われた比較的新しい判例に、「100日面会交流事件」(平成29年7月12日最高裁判決)があります。この事件では、母親が当時2歳の長女を連れて別居を開始。その後、親権を巡っての裁判に発展しました。

父親側は、「子どもを突然連れ去るような母親は親権者にふさわしくない」と主張していましたが、裁判では「母親は子どもを連れ去ったのではなく、責任感から放置せずに連れていった」と好意的に判断されました。

育児実績が評価され母親が逆転勝訴、親権を勝ち取る

別居開始まで、主に子育てを担ってきたのは母親でした。離婚を前提に別居をするなら、これまで一心同体で育ててきた幼い娘も一緒に連れていくというのは、子どもに愛情を持つ母親の心情として当然だと言えるでしょう。

第一審では“母子の面会に積極的な”父親側に親権を認める異例の判決が下されましたが、二審・三審では母親の育児実績が評価され、最終的に母親が親権を勝ち取りました。

親権を獲得したい母親がやると不利になる行動

子どもを味方につけようとして、父親の悪口を言う

円満離婚は理想的ではありますが、現実には何らかの軋轢があって離婚に至る夫婦がほとんどです。とくに父親側の不貞行為やモラハラ・DVなどが原因で離婚する場合、「あんな人間に親権は渡すものか」と怒りと憎しみで頭が一杯になってしまうかもしれません。

子供への父親の悪口の吹込みは裁判所から見ても悪印象

そこで子どもを味方につけようと必死になるあまり、父親の悪口を吹き込んだり、子どもを困惑させる質問をして誘導したりする方もいます。

しかし親権者になりたい場合、これらの行為はすべて逆効果。家庭裁判所(裁判官、調停委員、家裁調査官など)から見ても、非常に印象が悪くなってしまいます。

子どもを困らせる質問をする

「パパはこんなに酷い人なんだよ」「ママとパパ、どっちが好き?どっちと一緒にいたい?」

このような発言は子どもの心を深く傷つけるだけですから、グッと我慢しましょう。

子どもの本音としては、本当は両親と一緒に仲良く暮らしたかったはずです。大人の事情に巻き込まれて、為す術もなくひたすら耐えるしかない子どもの心情も理解してあげましょう。

父親が有責配偶者である場合、母親は「自分こそ一番の被害者である」と思いがちですが、実は一番の被害者は自分では何も選べない子どもなのです。

怒りや不満をぶつける相手は配偶者であって、子どもではありません。子どもをマイナス感情のはけ口にしないようにしましょう。

正当な理由なく、父親との面会交流を制限する

私的感情より子どもの人格形成上の必要が優先される

元配偶者と子どもの面会交流に積極的な親の方が、親権者として相応しいと判断されることがあります。「寛容性の原則(フレンドリー・ペアレント・ルール)」と呼ばれるものです。

親の私的感情(元配偶者への復讐心・怒り)よりも子どもの人格形成を優先していることが、評価されるからです。

モラハラ・DVなど、子どもに危害を加えそうな事情が父親側にない限り、面会交流には寛容な姿勢をアピールしましょう。

不貞行為は面会交流を制限する理由としては認められづらい

ちなみに「不貞行為をするような乱れた父親は子どもの精神に悪影響を及ぼすので会わせたくない」と考える方もいらっしゃいますが、不貞行為を理由に面会交流を制限することは難しいと考えられます。

「不倫するお父さんとは、会いたくないよね?」と誘導するのも、もちろんNG。

悔しい気持ちを我慢して、子どもの幸せを最優先に考えてあげましょう。

離婚の親権争いで母親が負けるケース

冒頭で説明したように、親権を獲得するのは圧倒的に母親が多いです。

父親と暮らす方が「子どもにとって利益があり、幸せである」と客観的に判断される場合のみ、父親の親権が認められる可能性があります。

たとえば、以下のようなケースです。

- 母親の生活態度が著しく悪く、育児放棄や虐待をしている

- 母親が精神疾患を患っており精神的に不安定で、育児できない状況

- 子ども自身が父親と暮らすことを望んでいる

- 父親と暮らした方が、生活環境を現状維持できる(転校の必要がない)

- 父母が共働きで、同程度育児に関わってきた実績がある

- 父親側の方が、祖父母による子育て協力体制が整っている

離婚の親権争いでお悩みの方は、弁護士に相談を!

親権は“母親有利”と言われていますが、それはあくまでも全体的な傾向。100%獲得できる保証は、どこにもありません。

最近では夫婦共働きで育児に積極的な父親が増えていますから、親権でもっとも重視される「今までの育児実績」の項目で互角になる事例も今後ますます増えていくでしょう。

そうなると、母親側も「今までの育児実績」以外の点でアピールしなければならなくなります。

親権を獲得するために何をどうアピールしていけばいいのかは、弁護士が熟知しています。親権に関して困ったことがあれば、離婚案件を中心に扱っている弁護士にぜひ相談してみましょう。

注目!

そのお悩み弁護士に相談してみては?

当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談この記事が役に立ったら

いいね!をお願いします

最新情報をお届けします

離婚問題でお悩みでしょうか?

- 離婚後の生活ついて相談したい

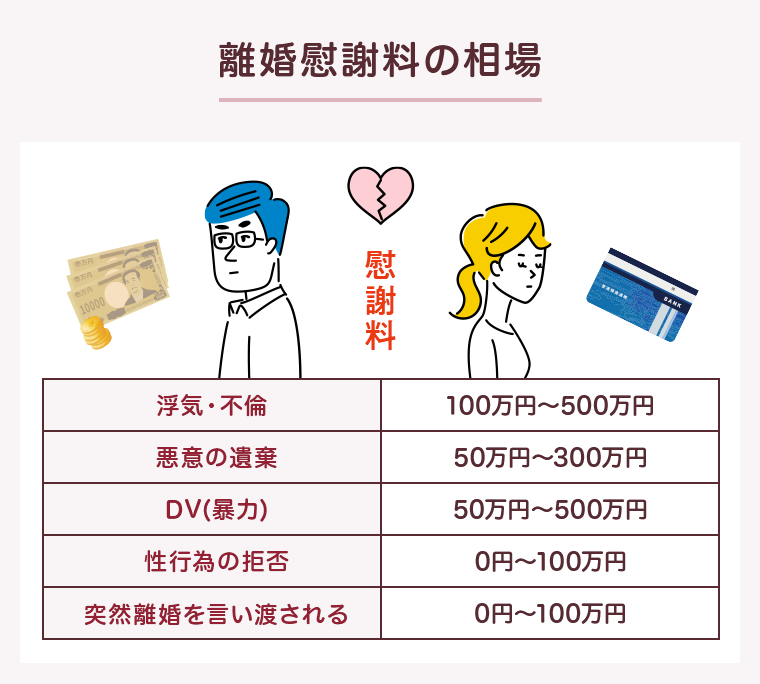

- 慰謝料、養育費を請求したい

- 一方的に離婚を迫られている